“আলোর পাখিরা” has been added to your cart. View cart

Add to Wishlist

প্রাণের প্রাণ গীতবিতানে

Publisher: একুশ শতক

₹200

গীতা-উপনিষদের পাতা খুললে বেজে ওঠে গীতবিতানের গান। আবার গান গাইতে বসলেও গীতা-উপনিষদ এসে সহযাত্রী হয় গানের মর্মলোকের পথযাত্রায়। এমনই কিছু অনুভবের কথা রয়েছে এ গ্রন্থে।

In stock

Usually dispatched in 2 to 3 days

Safe & secure checkout

SKU:

ES-ppg01

গীতা-উপনিষদের পাতা খুললে বেজে ওঠে গীতবিতানের গান। আবার গান গাইতে বসলেও গীতা-উপনিষদ এসে সহযাত্রী হয় গানের মর্মলোকের পথযাত্রায়। এমনই কিছু অনুভবের কথা রয়েছে এ গ্রন্থে।

Additional information

| Weight | 0.4 kg |

|---|

একই ধরণের গ্রন্থ

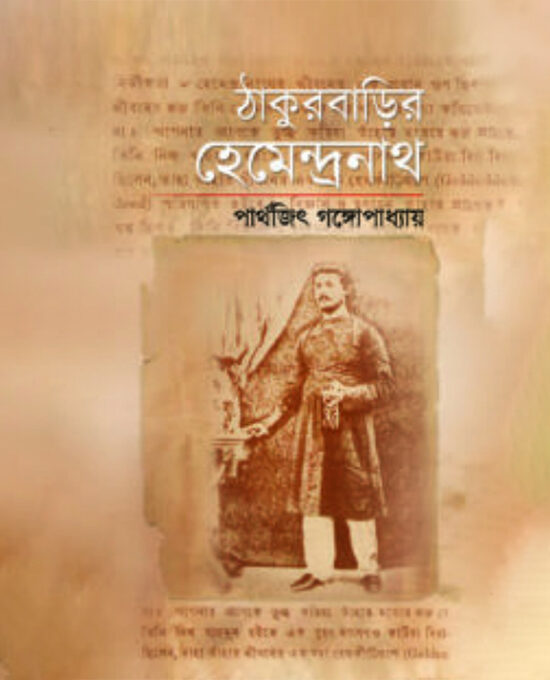

ঠাকুরবাড়ির হেমেন্দ্রনাথ

₹300

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সেজদা। বাড়ির ছোটদের এমনকি মেয়ে, বউদের লেখা পড়া শেখাতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকেও পড়িয়েছেন। ছিলেন শিক্ষানুরাগী, প্রবল ভাবে বিজ্ঞানমনস্ক, বিজ্ঞান - প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখক। অথচ বাঙালি রা হেমেন্দ্রনাথকে মনে রাখেনি। দেরিতে হলেও হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোকিত হলেন , পার্থেজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এর কলমে।

ঠাকুরবাড়ির হেমেন্দ্রনাথ

₹300

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সেজদা। বাড়ির ছোটদের এমনকি মেয়ে, বউদের লেখা পড়া শেখাতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকেও পড়িয়েছেন। ছিলেন শিক্ষানুরাগী, প্রবল ভাবে বিজ্ঞানমনস্ক, বিজ্ঞান - প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখক। অথচ বাঙালি রা হেমেন্দ্রনাথকে মনে রাখেনি। দেরিতে হলেও হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোকিত হলেন , পার্থেজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এর কলমে।

তিরিশটি কিশোর গল্প

₹120

গল্পে কিছু বলতে চেয়েছি। আদৌ তা পেরেছি কিনা, তা নিয়ে আমারও যথেষ্ট দ্বিধা-সংশয় রয়েছে। ' তিরিশটি কিশোর গল্প ' বইয়ে ‘টুকলুমামার দশকাহন, 'বাঘের গল্ধ, শালিখ শালিখ', 'ভূত হাসে হি-হি', 'কে?, বুধিয়ার সঙ্গে সারান্ডায় ও আট একে আট’–এই সাত বই থেকে তিরিশটি গল্প বাছা হয়েছে। নিজের, কিন্তু পছন্দের গল্প দু'মলাটে বন্দি করতে পেরে ভালাে লাগছে। যাদের জন্য এই পরিকল্পনা, সেই ছােটোরা যদি এ-বই গ্রহণ করে, সামান্য হলেও যদি তাদের স্পর্শ করে, হলে আমার এই ভালো লাগা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

তিরিশটি কিশোর গল্প

₹120

গল্পে কিছু বলতে চেয়েছি। আদৌ তা পেরেছি কিনা, তা নিয়ে আমারও যথেষ্ট দ্বিধা-সংশয় রয়েছে। ' তিরিশটি কিশোর গল্প ' বইয়ে ‘টুকলুমামার দশকাহন, 'বাঘের গল্ধ, শালিখ শালিখ', 'ভূত হাসে হি-হি', 'কে?, বুধিয়ার সঙ্গে সারান্ডায় ও আট একে আট’–এই সাত বই থেকে তিরিশটি গল্প বাছা হয়েছে। নিজের, কিন্তু পছন্দের গল্প দু'মলাটে বন্দি করতে পেরে ভালাে লাগছে। যাদের জন্য এই পরিকল্পনা, সেই ছােটোরা যদি এ-বই গ্রহণ করে, সামান্য হলেও যদি তাদের স্পর্শ করে, হলে আমার এই ভালো লাগা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

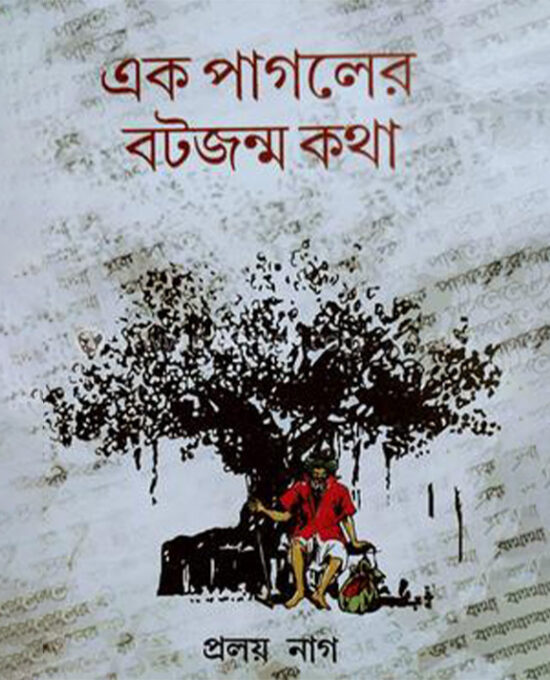

এক পাগলের বটজন্ম কথা

By প্রলয় নাগ

₹100

ইতিহাসকে যতই মুছে ফেলার চেষ্টা হোক, প্রতিবাদের প্রবহমানতা কখনো স্তব্ধ হয় না। তা এক চলমান প্রক্রিয়া, চলতেই থাকবে। সময় তো অনুকূল নয়, কোনও কালেও তা ছিল না। গল্পগুলোও প্রতিকূল সময়ের বয়ান।

একদিকে ধর্মীয় বিভাজনের গন্ডী যেমন টানা হচ্ছে, মানুষের 'মানুষ' পরিচয়কে মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে - লেখক এর বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্যকথা বলছেন। পাথরের মূর্তি থেকে জীবন্ত মানুষ বেরিয়ে আসা, নিজেই নিজের মৃতদেহ দাহ করা, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যে ? সবকিছুর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে আরেক সত্য। সর্বস্ব হারানো পাগলের মধ্যেও জেগে উঠেছে প্রতিবাদীচেতনা।

এক পাগলের বটজন্ম কথা

By প্রলয় নাগ

₹100

ইতিহাসকে যতই মুছে ফেলার চেষ্টা হোক, প্রতিবাদের প্রবহমানতা কখনো স্তব্ধ হয় না। তা এক চলমান প্রক্রিয়া, চলতেই থাকবে। সময় তো অনুকূল নয়, কোনও কালেও তা ছিল না। গল্পগুলোও প্রতিকূল সময়ের বয়ান।

একদিকে ধর্মীয় বিভাজনের গন্ডী যেমন টানা হচ্ছে, মানুষের 'মানুষ' পরিচয়কে মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে - লেখক এর বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্যকথা বলছেন। পাথরের মূর্তি থেকে জীবন্ত মানুষ বেরিয়ে আসা, নিজেই নিজের মৃতদেহ দাহ করা, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যে ? সবকিছুর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে আরেক সত্য। সর্বস্ব হারানো পাগলের মধ্যেও জেগে উঠেছে প্রতিবাদীচেতনা।

ভাগবতানুবাদের আদিপর্ব ও সনাতন চক্রবর্তী

₹600

" ভাগবতানুবাদের আদিপর্ব ও সনাতন চক্রবর্তী " গ্রন্থে সনাতন চক্রবর্তীর ভাগবত অনুবাদকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভারতীয় ভক্তিবাদ ও ভক্তিসাহিত্যের একটি ধারাপথের বিবরণ ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন লেখক। পূর্ব ভারতের ভক্তিবাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত সম্পর্কিত নানান তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই গ্রন্থের গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে মননশীল ভাবনা লেখক রেখে গেছেন। বাংলায় ভাগবত অনুবাদের আদিপর্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র প্রসঙ্গ এনেছেন। এনেছেন রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' গ্রন্থটিকে। পাশাপাশি মাধব রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র স্বরূপও বিশ্লেষণ করেছেন। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' এবং অভিরাম দাস বিরচিত 'গোবিন্দবিজয়' গ্রন্থটিও এই ধারাবাহিক বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছে। সবশেষে সনাতন চক্রবর্তীর 'ভাষাবন্ধ ভাগবতে'র পাঠ-পর্যালোচনা ও তত্ত্বনির্ভর বিশ্লেষণ আছে গ্রন্থের বৃহৎ অংশ জুড়ে। এই আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে এসেছে কবি সনাতনের ব্যক্তিপরিচিতি ও তাঁর পুথি-পরিচয়ের প্রসঙ্গটি। ভক্তিবাদ ও ভক্তিসাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বেদের বিবিধ অংশের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। বেদের যুগে ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্নরূপে দেবত্ব আরোপ করেছেন। গ্রন্থকার এই অংশে অগ্নি, বরুণ, ঊষা সকলের দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন এবং বর্ষণকারী দেবতা ইন্দ্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। দেবতাদের প্রীত রাখবার জন্য পরিকল্পিতভাবে যাগযজ্ঞ আর প্রীতিকারক স্তব-স্তুতির যে উদ্ভব ঘটেছে সে বিষয়ে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করে গেছেন। দিয়েছেন বৈদিক দেবতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে শাস্ত্রজ্ঞান নির্ভর ভাবনা। উপনিষদের ঋষিরা বোধি বা ইনটিউটিভ্ পার্সেপশনের সাহায্যে ব্রহ্মই যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মূল এই উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার পর তাঁদের অন্তরে যখন এই সত্যটির উদ্ভাস ঘটে আর তখনই তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। তখন উদাত্ত কণ্ঠে ঋষিগণ ঘোষণা করতে পারলেন যে আমরা ব্রহ্মকে জেনেছি আর তাকে জানলেই অমৃত লাভ করা যায়- এই ধারণাকে প্রমাণ করবার জন্য লেখক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সংস্কৃত তথ্য তুলে ধরে যুক্তিবাদ এবং অধ্যাত্মবাদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। বেদ ও উপনিষদের যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা চিন্তন স্বাধীনতার পরিসর ছিল যথেষ্ট, সেকথা গ্রন্থকার উপনিষদের সূক্ত উদ্ধার করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ভাগবতের বাংলা অনুবাদ নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে মৌলিকতার দাবি রাখে।

ভাগবতানুবাদের আদিপর্ব ও সনাতন চক্রবর্তী

₹600

" ভাগবতানুবাদের আদিপর্ব ও সনাতন চক্রবর্তী " গ্রন্থে সনাতন চক্রবর্তীর ভাগবত অনুবাদকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভারতীয় ভক্তিবাদ ও ভক্তিসাহিত্যের একটি ধারাপথের বিবরণ ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন লেখক। পূর্ব ভারতের ভক্তিবাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত সম্পর্কিত নানান তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই গ্রন্থের গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে মননশীল ভাবনা লেখক রেখে গেছেন। বাংলায় ভাগবত অনুবাদের আদিপর্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র প্রসঙ্গ এনেছেন। এনেছেন রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' গ্রন্থটিকে। পাশাপাশি মাধব রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র স্বরূপও বিশ্লেষণ করেছেন। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' এবং অভিরাম দাস বিরচিত 'গোবিন্দবিজয়' গ্রন্থটিও এই ধারাবাহিক বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছে। সবশেষে সনাতন চক্রবর্তীর 'ভাষাবন্ধ ভাগবতে'র পাঠ-পর্যালোচনা ও তত্ত্বনির্ভর বিশ্লেষণ আছে গ্রন্থের বৃহৎ অংশ জুড়ে। এই আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে এসেছে কবি সনাতনের ব্যক্তিপরিচিতি ও তাঁর পুথি-পরিচয়ের প্রসঙ্গটি। ভক্তিবাদ ও ভক্তিসাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বেদের বিবিধ অংশের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। বেদের যুগে ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্নরূপে দেবত্ব আরোপ করেছেন। গ্রন্থকার এই অংশে অগ্নি, বরুণ, ঊষা সকলের দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন এবং বর্ষণকারী দেবতা ইন্দ্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। দেবতাদের প্রীত রাখবার জন্য পরিকল্পিতভাবে যাগযজ্ঞ আর প্রীতিকারক স্তব-স্তুতির যে উদ্ভব ঘটেছে সে বিষয়ে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করে গেছেন। দিয়েছেন বৈদিক দেবতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে শাস্ত্রজ্ঞান নির্ভর ভাবনা। উপনিষদের ঋষিরা বোধি বা ইনটিউটিভ্ পার্সেপশনের সাহায্যে ব্রহ্মই যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মূল এই উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার পর তাঁদের অন্তরে যখন এই সত্যটির উদ্ভাস ঘটে আর তখনই তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। তখন উদাত্ত কণ্ঠে ঋষিগণ ঘোষণা করতে পারলেন যে আমরা ব্রহ্মকে জেনেছি আর তাকে জানলেই অমৃত লাভ করা যায়- এই ধারণাকে প্রমাণ করবার জন্য লেখক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সংস্কৃত তথ্য তুলে ধরে যুক্তিবাদ এবং অধ্যাত্মবাদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। বেদ ও উপনিষদের যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা চিন্তন স্বাধীনতার পরিসর ছিল যথেষ্ট, সেকথা গ্রন্থকার উপনিষদের সূক্ত উদ্ধার করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ভাগবতের বাংলা অনুবাদ নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে মৌলিকতার দাবি রাখে।

ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা

By জীবেশ নায়ক

₹300

সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চার জন্য বা তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের জন্য ভাষার ব্যবহার প্রথাগত শিক্ষায় সুনিয়মিত থাকে, যা লক্ষিত হলে পাঠ্য পুস্তকে ধ্রুপদী সাহিত্যের নমুনার বিকৃতি ঘটানাে যায়, সুবােধ্য করে তোলার অজুহাতে। ভাষার বহুমাত্রিক প্রয়ােগে সুরক্ষা ও সমুল্লতির সুফল পাওয়া সম্ভব হয় ভাষার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সূত্রাবলী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন থেকে। এই সম্পর্কে অবহিত ভাষা প্রয়ােগকারী বহুমাত্রিক প্রয়ােগে সিদ্ধহস্ত। সমাজ অনুমােদিত প্রচলিত ভাষার বূপ-গুণ অক্ষুন্ন রেখে চলতে এরাই পারঙ্গম। বাণিজ্যিক ব্যবহারে স্বেচ্ছাচার জনিত ভাষা বিকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে এঁদের সচেতন সক্রিয়তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেক্ষেত্রে ভাষাবিদ্যার অনুশীলনই পথ-নির্দেশক। ভাষাবিদ্যার অনুশীলন এর ক্ষেত্রে ' ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা ' গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা

By জীবেশ নায়ক

₹300

সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চার জন্য বা তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের জন্য ভাষার ব্যবহার প্রথাগত শিক্ষায় সুনিয়মিত থাকে, যা লক্ষিত হলে পাঠ্য পুস্তকে ধ্রুপদী সাহিত্যের নমুনার বিকৃতি ঘটানাে যায়, সুবােধ্য করে তোলার অজুহাতে। ভাষার বহুমাত্রিক প্রয়ােগে সুরক্ষা ও সমুল্লতির সুফল পাওয়া সম্ভব হয় ভাষার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সূত্রাবলী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন থেকে। এই সম্পর্কে অবহিত ভাষা প্রয়ােগকারী বহুমাত্রিক প্রয়ােগে সিদ্ধহস্ত। সমাজ অনুমােদিত প্রচলিত ভাষার বূপ-গুণ অক্ষুন্ন রেখে চলতে এরাই পারঙ্গম। বাণিজ্যিক ব্যবহারে স্বেচ্ছাচার জনিত ভাষা বিকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে এঁদের সচেতন সক্রিয়তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেক্ষেত্রে ভাষাবিদ্যার অনুশীলনই পথ-নির্দেশক। ভাষাবিদ্যার অনুশীলন এর ক্ষেত্রে ' ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা ' গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুশীল জানা উপন্যাস সমগ্র

₹500

কথাসাহিত্যিক সুশীল জানার নাম বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু তাঁর রচনা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। জীবনের অভিজ্ঞান অজস্র বৈচিত্র্য নিয়ে কিভাবে বাগ্ময় হয়ে উঠেছে সুশীল জানার লেখায়, তাঁর সাক্ষ্য দেয় তাঁর সমস্ত উপন্যাসগুলি। যাদের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়ে ছয়টি। মহানগরী, সূর্যগ্রাস, বেলাভূমির গান, সাগর সঙ্গমে, শতদ্রুর সংখ্যা, প্রস্থান পর্ব ইত্যাদি সবকটি উপন্যাস নিয়ে ' সুশীল জানা উপন্যাস সমগ্র ' গ্রন্থটি রচিত।

দেশ-কাল-সমাজ এবং ব্যক্তিমানুষের মধ্যে যে-দন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্বন্ধ তার লেখায় বিচিত্রভাবে উপস্থিত হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটের বৈচিত্র্য যে কতটাই, তা পরোক্ষ করা যায় " মহানগর " উপন্যাসে। কলকাতার কানাগলি এবং তার বাসিন্দা নিম্ন মধ্যবিত্ত একদল মানুষের জীবনের কিছু টানাপোড়েন এবং ব্রিটিশ রাজত্বের একেবারে অন্তিম পর্যায়ের ভঙ্গুর চালচিত্রকে রূপায়িত করে তার " মহানগর " উপন্যাসটি লেখা। ধর্মঘট, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতায় ছন্ছত্তর হয়ে যাওয়া সারা দেশের পটভূমি - আর তারই সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে রূপায়িত নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনযুদ্ধ - এই দুটোকে মিলিয়ে নিয়ে নিপুণ নকশায় বুনেছেন সুশীল জানা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরের এবং দেশ স্বাধীন হবার ঠিক আগের এবং পরের সময়কালের পটভূমিতে নাগরিক নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্রায়ণ হয়েছে তার দ্বিতীয় উপন্যাস " সূর্যগ্রাস " এর মধ্যে।

" বেলাভূমির গান " এবং " সাগরসঙ্গমে "- এই দুটি উপন্যাসের পটভূমিকা এবং কুশীলবেরা আবার সম্পূর্ণ আলাদা আগের দুটির থেকে। শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ নয় এরা দূর প্রত্যন্তবাসী গ্রামীণ নারী পুরুষেরা এখানে বাগ্ময় হয়ে উঠেছে তাদের অন্তরের অন্তর্লীন অসংখ্য আদিম আকুতি নিয়ে। আবার সঙ্গে - সঙ্গেই দেশ - কাল - সমাজ - রাজনীতি - অর্থনীতির পরিপূর্ণ অভিঘাতের নানা ইঙ্গিত সূচিত করে দিতেও লেখকের কলম সমানভাবেই সক্রিয় থেকেছে।

" শতদ্রুর সংখ্যা " বেরোনোর তিন বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে। এটিকে একই সঙ্গে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে গণ্য করলেই যথাযোগ্য মূল্যায়ন করা যায় বোধহয়। এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এটিই যে, এখানে রাষ্ট্রনৈতিক ওঠা-পড়া, ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ এমনই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, কোনওটাই অন্যটাকে বাদ দিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। দেশপ্রেমিক এবং দেশদ্রোহী, উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত, ভালোরা ও মন্দরা এখানে এমনই কিছু দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্বন্ধে জড়িয়ে আছে, যা এর বহিরঙ্গের রাজনীতির উত্তালতা এবং অন্তর্মুখের মানসিক অধীষণ - দুটোকেই সমান গুরুত্বে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শেষ উপন্যাস 'প্রস্থান পর্ব'। পলাশির যুদ্ধের পরে করমন্ডল উপকূল থেকে আসা একদল পেশাদার সিপাহির বিপন্ন অসহায়তার কাহিনি এটি।

সুশীল জানা উপন্যাস সমগ্র

₹500

কথাসাহিত্যিক সুশীল জানার নাম বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু তাঁর রচনা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। জীবনের অভিজ্ঞান অজস্র বৈচিত্র্য নিয়ে কিভাবে বাগ্ময় হয়ে উঠেছে সুশীল জানার লেখায়, তাঁর সাক্ষ্য দেয় তাঁর সমস্ত উপন্যাসগুলি। যাদের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়ে ছয়টি। মহানগরী, সূর্যগ্রাস, বেলাভূমির গান, সাগর সঙ্গমে, শতদ্রুর সংখ্যা, প্রস্থান পর্ব ইত্যাদি সবকটি উপন্যাস নিয়ে ' সুশীল জানা উপন্যাস সমগ্র ' গ্রন্থটি রচিত।

দেশ-কাল-সমাজ এবং ব্যক্তিমানুষের মধ্যে যে-দন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্বন্ধ তার লেখায় বিচিত্রভাবে উপস্থিত হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটের বৈচিত্র্য যে কতটাই, তা পরোক্ষ করা যায় " মহানগর " উপন্যাসে। কলকাতার কানাগলি এবং তার বাসিন্দা নিম্ন মধ্যবিত্ত একদল মানুষের জীবনের কিছু টানাপোড়েন এবং ব্রিটিশ রাজত্বের একেবারে অন্তিম পর্যায়ের ভঙ্গুর চালচিত্রকে রূপায়িত করে তার " মহানগর " উপন্যাসটি লেখা। ধর্মঘট, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতায় ছন্ছত্তর হয়ে যাওয়া সারা দেশের পটভূমি - আর তারই সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে রূপায়িত নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনযুদ্ধ - এই দুটোকে মিলিয়ে নিয়ে নিপুণ নকশায় বুনেছেন সুশীল জানা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরের এবং দেশ স্বাধীন হবার ঠিক আগের এবং পরের সময়কালের পটভূমিতে নাগরিক নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্রায়ণ হয়েছে তার দ্বিতীয় উপন্যাস " সূর্যগ্রাস " এর মধ্যে।

" বেলাভূমির গান " এবং " সাগরসঙ্গমে "- এই দুটি উপন্যাসের পটভূমিকা এবং কুশীলবেরা আবার সম্পূর্ণ আলাদা আগের দুটির থেকে। শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ নয় এরা দূর প্রত্যন্তবাসী গ্রামীণ নারী পুরুষেরা এখানে বাগ্ময় হয়ে উঠেছে তাদের অন্তরের অন্তর্লীন অসংখ্য আদিম আকুতি নিয়ে। আবার সঙ্গে - সঙ্গেই দেশ - কাল - সমাজ - রাজনীতি - অর্থনীতির পরিপূর্ণ অভিঘাতের নানা ইঙ্গিত সূচিত করে দিতেও লেখকের কলম সমানভাবেই সক্রিয় থেকেছে।

" শতদ্রুর সংখ্যা " বেরোনোর তিন বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে। এটিকে একই সঙ্গে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে গণ্য করলেই যথাযোগ্য মূল্যায়ন করা যায় বোধহয়। এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এটিই যে, এখানে রাষ্ট্রনৈতিক ওঠা-পড়া, ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ এমনই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, কোনওটাই অন্যটাকে বাদ দিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। দেশপ্রেমিক এবং দেশদ্রোহী, উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত, ভালোরা ও মন্দরা এখানে এমনই কিছু দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্বন্ধে জড়িয়ে আছে, যা এর বহিরঙ্গের রাজনীতির উত্তালতা এবং অন্তর্মুখের মানসিক অধীষণ - দুটোকেই সমান গুরুত্বে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শেষ উপন্যাস 'প্রস্থান পর্ব'। পলাশির যুদ্ধের পরে করমন্ডল উপকূল থেকে আসা একদল পেশাদার সিপাহির বিপন্ন অসহায়তার কাহিনি এটি।