“সুরমা গাঙর পানি” has been added to your cart. View cart

Add to Wishlist

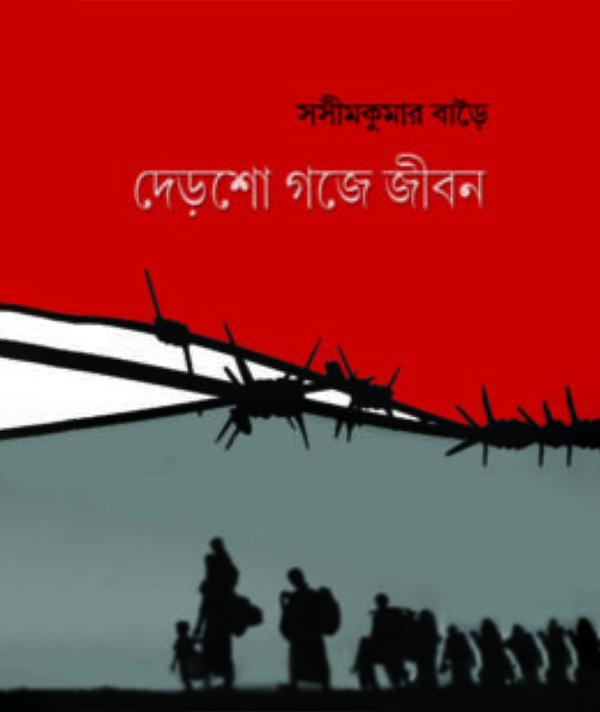

দেড়শো গজে জীবন

Publisher: একুশ শতক

₹200

১৯৭১-এর ভারত বাংলাদেশের মধ্যের বাউন্ডারি চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় আন্তর্জাতিক সীমানা বা জিরো লাইন-এর দেড়শো গজের মধ্যে কেউ বসবাস করবে না ও সেখানে কোনো নির্মাণ কাজ হবে না। দুই দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে আশির দশকের শেষে ভারত দেড়শো গজ ছেড়ে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে। লক্ষ্য, অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, পাচার বন্ধ করা। ২০১৩ থেকে ভারত সরকার বেড়াকে মজবুত, নিচ্ছিদ্র ও উঁচু বানানোর কাজে হাত দেয়। উদ্দেশ্য, যাতে কেউ কোনো ভাবে এপার ওপার না করতে পারে। দেড়শো গজের মানুষের অসহায়তা থেকে যায় অলক্ষ্যে। ভারাতের জিরো লাইন থেকে দেড়শো গজের বেড়া পার হয়ে আসার উপর কঠোর থেকে কঠোরতর নজরদারির একের পর এক নানা সরকারি পরিকল্পনা দেড়শো গজের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন বিপদসঙ্কুল করে তোলা। সীমান্তরক্ষীদের অন্যায় অত্যাচার আর দাবীর পাশাপাশি থাকে নানা দুর্বৃত্তের ছোবল। ২০১৫য় ভারত বাংলাদেশ চুক্তির ফলে ছিটমহল হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশ। কিন্তু দেড়শো গজের মানুষের জীবন থমকে থাকে। তারা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই থেকে যায়। কারণ তারা ছিটমহলের মানুষ নয়, উদ্বাস্তুও নয়, তারা দেড়শো গজের মানুষ। ঠিক যেমনটি দেখা যায় কোচবিহারে।

সসীমকুমার বাড়ৈ-এর ” দেড়শো গজে জীবন ” উপন্যাসটি এই প্রান্তিক মানুষদের জীবনভিত্তিক উপন্যাস। এ কাহিনি দেশ ভাগের ফলে সীমান্তে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া জীবনের কথা। এটা কোচবিহার অঞ্চলে কাটাতার আর আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে আটকে পড়া ‘নো ম্যানস ল্যান্ড’-এর মানুষদের কথা। তাদের দৈনন্দিন জীবনের নির্মম যন্ত্রণা ও প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা ও অসহযোগিতার দৃশ্য উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে। দেড়শো গজের মানুষের অসহায়তার ছবি রূপান্তরিত হয় সংগঠিত প্রতিবাদ প্রতিরোধের হুংকারে।

In stock

Usually dispatched in 2 to 3 days

Safe & secure checkout

SKU:

ES-dgj01

১৯৭১-এর ভারত বাংলাদেশের মধ্যের বাউন্ডারি চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় আন্তর্জাতিক সীমানা বা জিরো লাইন-এর দেড়শো গজের মধ্যে কেউ বসবাস করবে না ও সেখানে কোনো নির্মাণ কাজ হবে না। দুই দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে আশির দশকের শেষে ভারত দেড়শো গজ ছেড়ে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে। লক্ষ্য, অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, পাচার বন্ধ করা। ২০১৩ থেকে ভারত সরকার বেড়াকে মজবুত, নিচ্ছিদ্র ও উঁচু বানানোর কাজে হাত দেয়। উদ্দেশ্য, যাতে কেউ কোনো ভাবে এপার ওপার না করতে পারে। দেড়শো গজের মানুষের অসহায়তা থেকে যায় অলক্ষ্যে। ভারাতের জিরো লাইন থেকে দেড়শো গজের বেড়া পার হয়ে আসার উপর কঠোর থেকে কঠোরতর নজরদারির একের পর এক নানা সরকারি পরিকল্পনা দেড়শো গজের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন বিপদসঙ্কুল করে তোলা। সীমান্তরক্ষীদের অন্যায় অত্যাচার আর দাবীর পাশাপাশি থাকে নানা দুর্বৃত্তের ছোবল। ২০১৫য় ভারত বাংলাদেশ চুক্তির ফলে ছিটমহল হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশ। কিন্তু দেড়শো গজের মানুষের জীবন থমকে থাকে। তারা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই থেকে যায়। কারণ তারা ছিটমহলের মানুষ নয়, উদ্বাস্তুও নয়, তারা দেড়শো গজের মানুষ। ঠিক যেমনটি দেখা যায় কোচবিহারে।

সসীমকুমার বাড়ৈ-এর ” দেড়শো গজে জীবন ” উপন্যাসটি এই প্রান্তিক মানুষদের জীবনভিত্তিক উপন্যাস। এ কাহিনি দেশ ভাগের ফলে সীমান্তে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া জীবনের কথা। এটা কোচবিহার অঞ্চলে কাটাতার আর আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে আটকে পড়া ‘নো ম্যানস ল্যান্ড’-এর মানুষদের কথা। তাদের দৈনন্দিন জীবনের নির্মম যন্ত্রণা ও প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা ও অসহযোগিতার দৃশ্য উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে। দেড়শো গজের মানুষের অসহায়তার ছবি রূপান্তরিত হয় সংগঠিত প্রতিবাদ প্রতিরোধের হুংকারে।

Additional information

| Weight | 0.5 kg |

|---|

একই ধরণের গ্রন্থ

মানবকোষের উল্লাস

₹150

শ্রীরুশি লালা তথা আর. এম. লালা বিরচিত মূল গ্রন্থ 'সেলিব্রেশন অব যা সেলস' এর অনুবাদ মানবকোষের উল্লাস। গ্রন্থটি ক্যান্সার রোগের প্রকৃতি, তার সবিস্তার হিসেব নিকেশ, তার কারণ, শুশ্রূষা ও তার নিরাময় সম্পর্কিত একটি আলেখ্য। লেখক শ্রীলালা নিজেই একজন ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষ ও আজও তিনি সেই রোগ থেকে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছরের ওপর জীবিত রয়েছেন। চিকিৎসকদের প্রতি এবং ঈশ্বর, পরিবার আর পরিজনদের প্রতি আস্থা : প্রকৃতি ও পরিবেশ ; আহার, কর্ম ও সৃষ্টিশীলতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা; যোগ এবং ব্যায়াম, মন ও তার আচরণ কেমনভাবে সুস্থ ও ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে সেই সবই লেখক তার নিজের অভিজ্ঞতার লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের রোগনির্ণয় থেকে পরিচর্যা পর্যন্ত যে শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়গুলিতে অংশগ্রহণ করতে হয় তারই ছবিতে পূর্ণ।

ক্যান্সার থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত লেখকের এই কাহিনীটি অনেক ক্যান্সার রোগে বশীভূত মানুষের মনে আশার রশ্মি ও সাহস প্রদান করতে পারে।

মানবকোষের উল্লাস

₹150

শ্রীরুশি লালা তথা আর. এম. লালা বিরচিত মূল গ্রন্থ 'সেলিব্রেশন অব যা সেলস' এর অনুবাদ মানবকোষের উল্লাস। গ্রন্থটি ক্যান্সার রোগের প্রকৃতি, তার সবিস্তার হিসেব নিকেশ, তার কারণ, শুশ্রূষা ও তার নিরাময় সম্পর্কিত একটি আলেখ্য। লেখক শ্রীলালা নিজেই একজন ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষ ও আজও তিনি সেই রোগ থেকে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছরের ওপর জীবিত রয়েছেন। চিকিৎসকদের প্রতি এবং ঈশ্বর, পরিবার আর পরিজনদের প্রতি আস্থা : প্রকৃতি ও পরিবেশ ; আহার, কর্ম ও সৃষ্টিশীলতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা; যোগ এবং ব্যায়াম, মন ও তার আচরণ কেমনভাবে সুস্থ ও ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে সেই সবই লেখক তার নিজের অভিজ্ঞতার লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের রোগনির্ণয় থেকে পরিচর্যা পর্যন্ত যে শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়গুলিতে অংশগ্রহণ করতে হয় তারই ছবিতে পূর্ণ।

ক্যান্সার থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত লেখকের এই কাহিনীটি অনেক ক্যান্সার রোগে বশীভূত মানুষের মনে আশার রশ্মি ও সাহস প্রদান করতে পারে।

রিজিয়া রহমান : ছয়টি উপন্যাস

₹600

রিজিয়া রহমানের সংকলনভুক্ত এই ছয়টি উপন্যাসে, বিন্যাসে, কাহিনীতে বাঙালি জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতাল, বালুচ ও কালাতের স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবিরোধী জনযুদ্ধ, বাংলাদেশের নিরন্ন নারীসমাজের রুখে দাঁড়ানোর ইতিকথা, ব্রিটনীদের দাসত্ব ও দাসত্বমুক্তির বিজয়গাথা এবং বঙ্গ লুণ্ঠনকারী বীরদপীর উত্তরাধিকারের মর্মদত্ত পরিণতি ইত্যাদি বিম্বিত।

‘বং থেকে বাংলা (১৯৭৮)'-য় লেখিকা বাঙালির জাতিসত্তা, তাঁদের সময় ও সংগ্রামকে সচেতন ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ‘একাল চিরকাল (১৯৮৪)' মূলত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সাঁওতাল সমাজের শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বমোচনের অস্তিত্ব, অধিকার প্রতিষ্ঠার ও জাতিসত্তার যুথবদ্ধ সংগ্রামের ইতিহাস। অন্যদিকে, 'রক্তের অক্ষর (১৯৭৮)'-এ লেখিকা প্রকাশ করেছেন বাংলার নগরজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পাশবিক হিংস্রতায় দ্বিধাদীন এক ধূসর জগতের কথকতা। রিজিয়া রহমানের 'শিলায় শিলায় আগুন’-এর মূল প্রতিপাদ্য পাকিস্তানের সামরিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বালুচ ও কালাতের মুক্তিকামী মানুষের বিদ্রোেহ ও রক্তাক্ত যুদ্ধের বৃত্তান্ত। এই উপন্যাস শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনাকে সঞ্চারিত করে। উপনিবেশবাদীর নিষ্পেষণে দাসত্বে পর্যুদস্ত ব্রিটনীদের অত্যাচারের আর্তনাদ শুনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু বঙ্কিমের অক্ষমতার মর্মবেদনাকে, অলিখিত এবং অসমাপ্ত আখ্যানকে নির্ভীকতায় লিপিবদ্ধ করেছেন রিজিয়া রহমান তাঁর ‘অলিখিত উপাখ্যান'-এ। 'সোনার বাংলা' লুণ্ঠনকারী তথাকথিত হার্মাদ জলদস্যু বীর গঞ্জালেসের উত্তরপুরুষের অসহায় পরিণতির এক ঐতিহাসিক বাতাবরণ লেখিকার 'উত্তর পুরুষ' উপন্যাস।

ইতিহাস, সমাজ, মানুষ এবং তাঁদের টিকে থাকার, প্রতিষ্ঠার ও জাগরণের সংগ্রামের দলিল রিজিয়া রহমানের সাহসী কলমে চিত্রিত হয়েছে এই ছয়টি উপন্যাসে।

রিজিয়া রহমান : ছয়টি উপন্যাস

₹600

রিজিয়া রহমানের সংকলনভুক্ত এই ছয়টি উপন্যাসে, বিন্যাসে, কাহিনীতে বাঙালি জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতাল, বালুচ ও কালাতের স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবিরোধী জনযুদ্ধ, বাংলাদেশের নিরন্ন নারীসমাজের রুখে দাঁড়ানোর ইতিকথা, ব্রিটনীদের দাসত্ব ও দাসত্বমুক্তির বিজয়গাথা এবং বঙ্গ লুণ্ঠনকারী বীরদপীর উত্তরাধিকারের মর্মদত্ত পরিণতি ইত্যাদি বিম্বিত।

‘বং থেকে বাংলা (১৯৭৮)'-য় লেখিকা বাঙালির জাতিসত্তা, তাঁদের সময় ও সংগ্রামকে সচেতন ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ‘একাল চিরকাল (১৯৮৪)' মূলত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সাঁওতাল সমাজের শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বমোচনের অস্তিত্ব, অধিকার প্রতিষ্ঠার ও জাতিসত্তার যুথবদ্ধ সংগ্রামের ইতিহাস। অন্যদিকে, 'রক্তের অক্ষর (১৯৭৮)'-এ লেখিকা প্রকাশ করেছেন বাংলার নগরজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পাশবিক হিংস্রতায় দ্বিধাদীন এক ধূসর জগতের কথকতা। রিজিয়া রহমানের 'শিলায় শিলায় আগুন’-এর মূল প্রতিপাদ্য পাকিস্তানের সামরিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বালুচ ও কালাতের মুক্তিকামী মানুষের বিদ্রোেহ ও রক্তাক্ত যুদ্ধের বৃত্তান্ত। এই উপন্যাস শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনাকে সঞ্চারিত করে। উপনিবেশবাদীর নিষ্পেষণে দাসত্বে পর্যুদস্ত ব্রিটনীদের অত্যাচারের আর্তনাদ শুনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু বঙ্কিমের অক্ষমতার মর্মবেদনাকে, অলিখিত এবং অসমাপ্ত আখ্যানকে নির্ভীকতায় লিপিবদ্ধ করেছেন রিজিয়া রহমান তাঁর ‘অলিখিত উপাখ্যান'-এ। 'সোনার বাংলা' লুণ্ঠনকারী তথাকথিত হার্মাদ জলদস্যু বীর গঞ্জালেসের উত্তরপুরুষের অসহায় পরিণতির এক ঐতিহাসিক বাতাবরণ লেখিকার 'উত্তর পুরুষ' উপন্যাস।

ইতিহাস, সমাজ, মানুষ এবং তাঁদের টিকে থাকার, প্রতিষ্ঠার ও জাগরণের সংগ্রামের দলিল রিজিয়া রহমানের সাহসী কলমে চিত্রিত হয়েছে এই ছয়টি উপন্যাসে।

দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানব

₹300

বিংশ শতাব্দীর ৪০ এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সবচেয়ে বড় সংকট ছিল ধারাবাহিক দাঙ্গার ফলশ্রুতিতে দেশভাগ ও ছিন্নমূল সমস্যা। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ও দাঙ্গার প্রভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ ' ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ' জীবনকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। তাই, স্বাধীনতার চেয়ে দেশভাগের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। ' দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানব ' গ্রন্থে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বি-মুখী নীতি ও পরিকল্পনার কথা তথ্যনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ছিন্নমূল মানুষের জীবন সংগ্রাম ও লড়াকু আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় ' UCRC ' (United Central Rehabilitation Council)- গৌরবজ্জল ও যোগ্য নেতৃত্বের কথা গ্রন্থটিতে তন্নিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরা নিছক পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের ভিত্তি রচনা করেন নি, গড়ে তুলেছেন বামপন্থী সংস্কৃতি। দেশবিভাগের ফলশ্রুতি হিসেবে নারী জীবনের বিপর্যয় ও তাদের উদ্বাস্তু জীবনে আত্মপরিচয়ের সংকট- অনুসন্ধান এই গ্ৰন্থের উল্লেখযােগ্য অবলােকন। নীলেন্দু বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর একতাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারের সাহায্যে উদ্বাস্তু সমস্যা ও ৫০-এর দশকের ধারাবাহিক গণ-আন্দোলনের প্রসঙ্গকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন তথ্য ও উপাদানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে, তা এই এস্থের অন্যতম সম্পদ।

দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানব

₹300

বিংশ শতাব্দীর ৪০ এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সবচেয়ে বড় সংকট ছিল ধারাবাহিক দাঙ্গার ফলশ্রুতিতে দেশভাগ ও ছিন্নমূল সমস্যা। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ও দাঙ্গার প্রভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ ' ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ' জীবনকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। তাই, স্বাধীনতার চেয়ে দেশভাগের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। ' দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানব ' গ্রন্থে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বি-মুখী নীতি ও পরিকল্পনার কথা তথ্যনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ছিন্নমূল মানুষের জীবন সংগ্রাম ও লড়াকু আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় ' UCRC ' (United Central Rehabilitation Council)- গৌরবজ্জল ও যোগ্য নেতৃত্বের কথা গ্রন্থটিতে তন্নিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরা নিছক পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের ভিত্তি রচনা করেন নি, গড়ে তুলেছেন বামপন্থী সংস্কৃতি। দেশবিভাগের ফলশ্রুতি হিসেবে নারী জীবনের বিপর্যয় ও তাদের উদ্বাস্তু জীবনে আত্মপরিচয়ের সংকট- অনুসন্ধান এই গ্ৰন্থের উল্লেখযােগ্য অবলােকন। নীলেন্দু বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর একতাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারের সাহায্যে উদ্বাস্তু সমস্যা ও ৫০-এর দশকের ধারাবাহিক গণ-আন্দোলনের প্রসঙ্গকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন তথ্য ও উপাদানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে, তা এই এস্থের অন্যতম সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন

₹200

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে বাইশটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন' সংকলনে রইল। প্রথম প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমন এই ধারণা বা concept নিয়ে লেখা। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি মূলত বিদেশি প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বাক্তিমন ছাড়িয়ে, যে বিশ্বমনটি লুকিয়ে আছে-সে সবেরই বিচার-বিশ্লেষণ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূলত বিদেশি শিল্পী-সাহিত্যিক-ভাবুকদের ধ্যান-ধারণার কথাও অনেকগুলি প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। কারণ বিনিময় ও প্রতিক্রিয়াই তাে বিশ্বমন-এর ধর্ম।

তথ্য সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে তার সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি বিশ্বগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন সেটা যেমন বুঝতে পারা যায়, তেমনি তিনি যে তর্কে-বিতর্কে গ্রহণে-বর্জনে একাধারে কতখানি প্রাচ্যধর্মী ও বিশ্বধর্মী তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার জন্মের সার্ধশতবর্ষে তার প্রতিভার ব্যাপক চর্চা দেশকাল নির্বিশেষে তার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রমাণিত করেছে এবং ধীরে ধীরে তার বিশ্ব মানসিকতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

আলােচনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যাপ্ত প্রতিভার খানিকটা আভাসও যদি পাঠক পান তাহলেও তৃপ্তি পাব।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন

₹200

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে বাইশটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন' সংকলনে রইল। প্রথম প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমন এই ধারণা বা concept নিয়ে লেখা। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি মূলত বিদেশি প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বাক্তিমন ছাড়িয়ে, যে বিশ্বমনটি লুকিয়ে আছে-সে সবেরই বিচার-বিশ্লেষণ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূলত বিদেশি শিল্পী-সাহিত্যিক-ভাবুকদের ধ্যান-ধারণার কথাও অনেকগুলি প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। কারণ বিনিময় ও প্রতিক্রিয়াই তাে বিশ্বমন-এর ধর্ম।

তথ্য সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে তার সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি বিশ্বগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন সেটা যেমন বুঝতে পারা যায়, তেমনি তিনি যে তর্কে-বিতর্কে গ্রহণে-বর্জনে একাধারে কতখানি প্রাচ্যধর্মী ও বিশ্বধর্মী তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার জন্মের সার্ধশতবর্ষে তার প্রতিভার ব্যাপক চর্চা দেশকাল নির্বিশেষে তার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রমাণিত করেছে এবং ধীরে ধীরে তার বিশ্ব মানসিকতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

আলােচনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যাপ্ত প্রতিভার খানিকটা আভাসও যদি পাঠক পান তাহলেও তৃপ্তি পাব।