Discount applied: Discount 20%

“কার্ল মার্কস : জীবন ও দর্শন” has been added to your cart. View cart

Add to Wishlist

দ্বীপবাসিনী

Publisher: একুশ শতক

₹100

উপন্যাসের সন্ধানে যাত্রা শুরু করে এক কথাকার পৌছে যান অজানা এক দ্বীপে, তারপর কী? তারপর কাহিনীর টানে, রহস্য উদ্মােচনে নাকি নিজেকে আবিষ্কারের নেশায় সামিল হবেন পাঠক ? টান টান উত্তেজনায় ভরা এক রহস্য উপন্যাস ‘ দ্বীপবাসিনী ‘

In stock

Usually dispatched in 2 to 3 days

Safe & secure checkout

SKU:

ES-d01

উপন্যাসের সন্ধানে যাত্রা শুরু করে এক কথাকার পৌছে যান অজানা এক দ্বীপে, তারপর কী? তারপর কাহিনীর টানে, রহস্য উদ্মােচনে নাকি নিজেকে আবিষ্কারের নেশায় সামিল হবেন পাঠক ? টান টান উত্তেজনায় ভরা এক রহস্য উপন্যাস ‘ দ্বীপবাসিনী ‘

Additional information

| Weight | 0.3 kg |

|---|

একই ধরণের গ্রন্থ

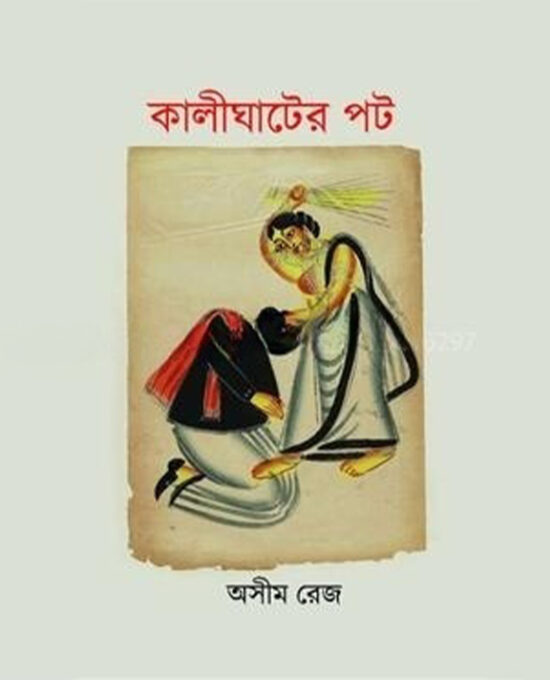

কালীঘাটের পট

By অসীম রেজ

₹300

‘কালীঘাটের পট’ বাংলার চিত্রকলার এক গৌরবজনক অধ্যায় প্রায় শতবর্ষ আগে অস্তমিত হয়েছে। একদিন এই চিত্রশৈলী উনিশ শতকের তিরিশ দশক থেকে বিশ শতকের তিরিশ দশক পর্য্যন্ত সমাজ সচেতন ‘জনগণের শিল্প’ হয়ে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলার সনাতন পটের ধারা থেকে নিজেকে মুক্ত করে কালীঘাটের পট সমাজ বাস্তবধর্মী আধুনিকতার এক নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। কালীঘাটের শিল্পীরা ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী সস্তায় কালীঘাট মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের হাতে দেব-দেবীদের ছবিগুলি যেমন পৌঁছে দিয়েছিলেন তেমন শহর কলকাতার দৈনন্দিন ঘটনা বা বাবু কালচারের রঙ্গ-ব্যঙ্গধর্মী চিত্তাকর্ষক ছবিগুলির ভিতর মনোরঞ্জনের খোরাক জুগিয়েছিলেন। সেদিন কে জানত, একদিন এগুলি হয়ে উঠবে বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সাক্ষ্য।

এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে কালীঘাট পটচিত্রের বৈশিষ্ট, অন্যান্য লোকশিল্পের সঙ্গে তার সম্পর্ক, পট শিল্পী পরিবারের অবদান, পটচিত্রে বিষয় বৈচিত্র্য ইত্যাদি। সঙ্গে রয়েছে সেসময়ের বেশকিছু রঙ্গিন ছবি যা বিষয়বস্তুকে বুঝতে সহায়তা করবে।

কালীঘাটের পট

By অসীম রেজ

₹300

‘কালীঘাটের পট’ বাংলার চিত্রকলার এক গৌরবজনক অধ্যায় প্রায় শতবর্ষ আগে অস্তমিত হয়েছে। একদিন এই চিত্রশৈলী উনিশ শতকের তিরিশ দশক থেকে বিশ শতকের তিরিশ দশক পর্য্যন্ত সমাজ সচেতন ‘জনগণের শিল্প’ হয়ে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলার সনাতন পটের ধারা থেকে নিজেকে মুক্ত করে কালীঘাটের পট সমাজ বাস্তবধর্মী আধুনিকতার এক নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। কালীঘাটের শিল্পীরা ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী সস্তায় কালীঘাট মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের হাতে দেব-দেবীদের ছবিগুলি যেমন পৌঁছে দিয়েছিলেন তেমন শহর কলকাতার দৈনন্দিন ঘটনা বা বাবু কালচারের রঙ্গ-ব্যঙ্গধর্মী চিত্তাকর্ষক ছবিগুলির ভিতর মনোরঞ্জনের খোরাক জুগিয়েছিলেন। সেদিন কে জানত, একদিন এগুলি হয়ে উঠবে বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সাক্ষ্য।

এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে কালীঘাট পটচিত্রের বৈশিষ্ট, অন্যান্য লোকশিল্পের সঙ্গে তার সম্পর্ক, পট শিল্পী পরিবারের অবদান, পটচিত্রে বিষয় বৈচিত্র্য ইত্যাদি। সঙ্গে রয়েছে সেসময়ের বেশকিছু রঙ্গিন ছবি যা বিষয়বস্তুকে বুঝতে সহায়তা করবে।

মুসলমানমঙ্গল

₹300

দ্বিভাজিত হয়নি বাঙালির মন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিভাজন আর বণিক পুঁজির ষড়যন্ত্র আমাদের মানব যোগাযোগের মধ্যে অবিরল বুনতে চায় দৃশ্য - অদৃশ্য কাঁটাতারের ব্যবধান। পৃথিবীর সকল অংশে বসবাসকারী বাঙালি পারছে না নিজেদের মধ্যে বাধাহীন চিন্তার বিনিময় এবং সমন্বয় ঘটাতে। তারপরেও বাঙালি তো হার স্বীকার করে না। সেই হার না মানা মানসিকতার উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন। সমকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজ ও মননকে ইসলামের ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে লিখিত হয়েছে ‘মুসলমানমঙ্গল’।

মুসলমানমঙ্গল

₹300

দ্বিভাজিত হয়নি বাঙালির মন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিভাজন আর বণিক পুঁজির ষড়যন্ত্র আমাদের মানব যোগাযোগের মধ্যে অবিরল বুনতে চায় দৃশ্য - অদৃশ্য কাঁটাতারের ব্যবধান। পৃথিবীর সকল অংশে বসবাসকারী বাঙালি পারছে না নিজেদের মধ্যে বাধাহীন চিন্তার বিনিময় এবং সমন্বয় ঘটাতে। তারপরেও বাঙালি তো হার স্বীকার করে না। সেই হার না মানা মানসিকতার উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন। সমকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজ ও মননকে ইসলামের ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে লিখিত হয়েছে ‘মুসলমানমঙ্গল’।

উপন্যাসের আঙ্গিক ও তারাশঙ্কর

₹150

Tarasankar has a lot to wirte about, but dose not seem to know how to write.' একথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু রীতি সচেতন সমালােকচ ও পাঠককে মনে রাখতে হবে, উপন্যাসের জন্ম কোন রূপ (form) জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য নয়, বরং জীবনরহস্যের স্বর-সন্ধানেই তার পথ চলা। আখ্যান-নিমিতির বিষয়টি লেখকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত 'ভিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লেখক যে দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখেছেন। এবং যে আঙ্গিকে দেখাতে চাইছেন তা যদি পাঠকের হৃদয়ে ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হয়, আশ্রিত আঙ্গিকে যদি জীবনের রসহ্যময় কানিনি বিশ্বাসযােগ্য হয়ে ওঠে তাহলে সে আঙ্গিক শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে। Percy Lubbok মনে করেন 'The best form is that which make the most of its subject there is no other meaning of form in fiction." তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের যেসব প্রেক্ষিত নির্বাচন করেছেন এবং যে আঙ্গিকে রূপায়িত করেছেন তাতে কোনাে অসংগতি চোখে পড়ে না। তিনি কথকতার সচ্ছল ভঙ্গিতে, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, প্রতীক-প্রতিমার ঋদ্ধ শৈলীতে, ভাষার বিশ্বস্ততায়, তার জীবনকে দেখার ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার অকৃত্রিম স্পর্শে তাঁর আখ্যানের গ্রাহ্যতা আনতে সক্ষম হয়েছেন। লেখক ' উপন্যাসের আঙ্গিক ও তারাশঙ্কর ' গ্রন্থে তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

উপন্যাসের আঙ্গিক ও তারাশঙ্কর

₹150

Tarasankar has a lot to wirte about, but dose not seem to know how to write.' একথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু রীতি সচেতন সমালােকচ ও পাঠককে মনে রাখতে হবে, উপন্যাসের জন্ম কোন রূপ (form) জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য নয়, বরং জীবনরহস্যের স্বর-সন্ধানেই তার পথ চলা। আখ্যান-নিমিতির বিষয়টি লেখকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত 'ভিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লেখক যে দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখেছেন। এবং যে আঙ্গিকে দেখাতে চাইছেন তা যদি পাঠকের হৃদয়ে ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হয়, আশ্রিত আঙ্গিকে যদি জীবনের রসহ্যময় কানিনি বিশ্বাসযােগ্য হয়ে ওঠে তাহলে সে আঙ্গিক শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে। Percy Lubbok মনে করেন 'The best form is that which make the most of its subject there is no other meaning of form in fiction." তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের যেসব প্রেক্ষিত নির্বাচন করেছেন এবং যে আঙ্গিকে রূপায়িত করেছেন তাতে কোনাে অসংগতি চোখে পড়ে না। তিনি কথকতার সচ্ছল ভঙ্গিতে, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, প্রতীক-প্রতিমার ঋদ্ধ শৈলীতে, ভাষার বিশ্বস্ততায়, তার জীবনকে দেখার ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার অকৃত্রিম স্পর্শে তাঁর আখ্যানের গ্রাহ্যতা আনতে সক্ষম হয়েছেন। লেখক ' উপন্যাসের আঙ্গিক ও তারাশঙ্কর ' গ্রন্থে তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প

₹400

পথ যাঁদের তৈরি করে চলতে হয় তাদেরকে সবাই যে খুব সুনজরে দেখেন এমন নয়। ফলত প্রতি পদেই তাঁদের সতর্ক থাকতে হয় বেশি করে। সাহিত্যজগতের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশিমাত্রায় প্রযোজ্য ৷ নতুন চিন্তা, নতুন শৈলী, নতুন আঙ্গিক সমালোচকদের তোপের মুখে পড়বেই। সেইসব বাধা অতিক্রম করে যাঁরা কালের ডালায় রেখে যেতে পারেন সৃষ্টি-রত্ন কখনও না কখনও তা আবিষ্কৃত হবেই। জগদীশ গুপ্তের ক্ষেত্রেও এমনটাই দেখা যায়। সমকাল তাঁকে দেগে দিয়েছিল নেতিবাচকতার, অন্ধকারের মানুষ বলে। সাহিত্যের আলোচনায় তাঁকে রেখে দিয়েছিল অপাংক্তেয়, অচ্ছুৎ হিসেবে। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন অমূল্য সম্পদ, পরবর্তীকালের সাহিত্যিকরা খুঁজে পেয়েছেন সাহিত্যসৃজনের রসদ। সেজন্যই আমরা গল্পকার জগদীশ গুপ্তকে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে নিবিড়ভাবে পাঠ করতে চেয়েছি। সেই পাঠের তাগিদ ও অভিজ্ঞতা থেকেই ' জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প ' গ্রন্থের পরিকল্পনা।

জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প

₹400

পথ যাঁদের তৈরি করে চলতে হয় তাদেরকে সবাই যে খুব সুনজরে দেখেন এমন নয়। ফলত প্রতি পদেই তাঁদের সতর্ক থাকতে হয় বেশি করে। সাহিত্যজগতের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশিমাত্রায় প্রযোজ্য ৷ নতুন চিন্তা, নতুন শৈলী, নতুন আঙ্গিক সমালোচকদের তোপের মুখে পড়বেই। সেইসব বাধা অতিক্রম করে যাঁরা কালের ডালায় রেখে যেতে পারেন সৃষ্টি-রত্ন কখনও না কখনও তা আবিষ্কৃত হবেই। জগদীশ গুপ্তের ক্ষেত্রেও এমনটাই দেখা যায়। সমকাল তাঁকে দেগে দিয়েছিল নেতিবাচকতার, অন্ধকারের মানুষ বলে। সাহিত্যের আলোচনায় তাঁকে রেখে দিয়েছিল অপাংক্তেয়, অচ্ছুৎ হিসেবে। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন অমূল্য সম্পদ, পরবর্তীকালের সাহিত্যিকরা খুঁজে পেয়েছেন সাহিত্যসৃজনের রসদ। সেজন্যই আমরা গল্পকার জগদীশ গুপ্তকে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে নিবিড়ভাবে পাঠ করতে চেয়েছি। সেই পাঠের তাগিদ ও অভিজ্ঞতা থেকেই ' জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প ' গ্রন্থের পরিকল্পনা।

শততম মানিক ও কথাসাহিত্যের নানা মহল

₹150

আসলে অনবচ্ছিন্ন ও অগতানুগতিক আখ্যানপাঠের আস্বাদন ও বিশ্লেষণ নিয়ে এই বই, বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন নয়। বাইশটি আপাত-আলাদা রচনার সংকলন মনে হলেও আখ্যানের শিল্প ও জীবনের ব্যাখ্যানের সূত্রে বাংলা ভাষা সাহিত্য/সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্বের আধুনিকতার সন্ধানে ' শততম মানিক ও কথাসাহিত্যের নানা মহল ' গ্রন্থটি নিবেদিত। বাংলা আখ্যানের ইতিহাসসহ মৌলিকতার স্বরূপ নির্ধারণের জন্যই বঙ্কিম রবীন্দ্র-শরৎ-নরেশচন্দ্র ও তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ সরােজকুমার-মানিক-শিবরাম সতীনাথ-মুজতবা-অমিয়ভূষণ তথা স্বাধীনতা-উত্তর আধুনিক আখ্যানের গভীরেও সমালােচককে ডুব দিতে হয়েছে। বক্তব্য ও ভাষা, কোথাও সমালােচক নিজেকে অনুকরণ করেন না, নতুন নতুন নির্মাণ, সৃষ্টিতে তাঁর অনিবারণীয় অনুরাগ।

শততম মানিক ও কথাসাহিত্যের নানা মহল

₹150

আসলে অনবচ্ছিন্ন ও অগতানুগতিক আখ্যানপাঠের আস্বাদন ও বিশ্লেষণ নিয়ে এই বই, বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন নয়। বাইশটি আপাত-আলাদা রচনার সংকলন মনে হলেও আখ্যানের শিল্প ও জীবনের ব্যাখ্যানের সূত্রে বাংলা ভাষা সাহিত্য/সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্বের আধুনিকতার সন্ধানে ' শততম মানিক ও কথাসাহিত্যের নানা মহল ' গ্রন্থটি নিবেদিত। বাংলা আখ্যানের ইতিহাসসহ মৌলিকতার স্বরূপ নির্ধারণের জন্যই বঙ্কিম রবীন্দ্র-শরৎ-নরেশচন্দ্র ও তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ সরােজকুমার-মানিক-শিবরাম সতীনাথ-মুজতবা-অমিয়ভূষণ তথা স্বাধীনতা-উত্তর আধুনিক আখ্যানের গভীরেও সমালােচককে ডুব দিতে হয়েছে। বক্তব্য ও ভাষা, কোথাও সমালােচক নিজেকে অনুকরণ করেন না, নতুন নতুন নির্মাণ, সৃষ্টিতে তাঁর অনিবারণীয় অনুরাগ।

মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় বাঙালির সামাজিক ইতিহাস

By বিকাশ পাল

₹300

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিনটি ধারা-অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্য অবশ্যই অন্যতম। অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য অনেকটা আদর্শায়িত, সেখানে রচয়িতারা ইহলৌকিক জীবনকে উপেক্ষা করে কবি কল্পনা ও সীমাহীন ঔদাসীনাের পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দেবতা-নির্ভর কাব্যকাহিনি গ্রহণ করেও বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেননি। সাহিত্য-ভিত্তিক ইতিহাস আলােচনায় সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাঙালির সামাজিক ইতিহাস আলােচনায় মঙ্গলকাব্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই সূত্রেই বাঙালির সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়ি।

আমার আগ্রহ আরাে বাড়িয়ে তুলেছিলেন আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়িকা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। মঙ্গলকাব্য বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন শিরােনামে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করি। 'মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় বাঙালির সামাজিক ইতিহাস' -এই শিরােনামটি গ্রহণ করি। নামটি পাঠক সমাজের অনুমােদন পেলে সার্থকতা বােধ করবাে। গ্রন্থটিতে মােট সাতটি অধ্যায় আছে।

প্রথম অধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পশ্চাট। এই অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্য এবং মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখার উদ্ভবের পশ্চাদ্পট বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায় : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

চতুর্থ অধ্যায় : ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায় : শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

ষষ্ঠ অধ্যায় : অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

সপ্তম অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্য থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যেমন:

১। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান : খাদ্য-পানীয়, ব্যবহার্য সামগ্রী, পােশাক-পরিচ্ছদ, খানবাহন, বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কার, সাজসজ্জা ইত্যাদি।

২। আচার-বিচার ও সংস্কার-বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান: রীতিনীতি, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৩। ভাবকেন্দ্রিক উপাদান : শিক্ষা-সংস্কৃতি।

৪ | স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান : লােকক্রীড়া, শরীরচর্চা ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় বাঙালির সামাজিক ইতিহাস

By বিকাশ পাল

₹300

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিনটি ধারা-অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্য অবশ্যই অন্যতম। অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য অনেকটা আদর্শায়িত, সেখানে রচয়িতারা ইহলৌকিক জীবনকে উপেক্ষা করে কবি কল্পনা ও সীমাহীন ঔদাসীনাের পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দেবতা-নির্ভর কাব্যকাহিনি গ্রহণ করেও বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেননি। সাহিত্য-ভিত্তিক ইতিহাস আলােচনায় সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাঙালির সামাজিক ইতিহাস আলােচনায় মঙ্গলকাব্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই সূত্রেই বাঙালির সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়ি।

আমার আগ্রহ আরাে বাড়িয়ে তুলেছিলেন আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়িকা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। মঙ্গলকাব্য বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন শিরােনামে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করি। 'মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় বাঙালির সামাজিক ইতিহাস' -এই শিরােনামটি গ্রহণ করি। নামটি পাঠক সমাজের অনুমােদন পেলে সার্থকতা বােধ করবাে। গ্রন্থটিতে মােট সাতটি অধ্যায় আছে।

প্রথম অধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পশ্চাট। এই অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্য এবং মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখার উদ্ভবের পশ্চাদ্পট বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায় : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

চতুর্থ অধ্যায় : ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায় : শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

ষষ্ঠ অধ্যায় : অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

সপ্তম অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্য থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যেমন:

১। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান : খাদ্য-পানীয়, ব্যবহার্য সামগ্রী, পােশাক-পরিচ্ছদ, খানবাহন, বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কার, সাজসজ্জা ইত্যাদি।

২। আচার-বিচার ও সংস্কার-বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান: রীতিনীতি, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৩। ভাবকেন্দ্রিক উপাদান : শিক্ষা-সংস্কৃতি।

৪ | স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান : লােকক্রীড়া, শরীরচর্চা ইত্যাদি।