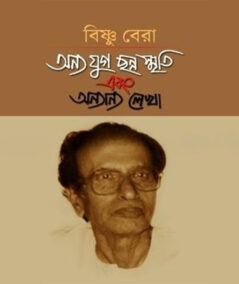

“অন্য যুগ ছন্ন স্মৃতি এবং অন্যান্য লেখা” has been added to your cart. View cart

Add to Wishlist

প্রেমের কাব্য

Publisher: একুশ শতক

₹150

লেখক প্রশান্ত মন্ডলের অনেক গুলি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো “প্রেমের কাব্য”। তাঁর সাহিত্য পরিধির পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বইটি পড়ুন এবং “পাঠক পর্যালোচনা” অংশে গিয়ে রিভিউ দিন। আমরা আপনাদের রিভিউ আমাদের ব্লগ “একুশের আড্ডা” এবং আমাদের Facebook, Twitter, Linkedin এবং Instagram এ প্রকাশ করবো।

In stock

Usually dispatched in 2 to 3 days

Safe & secure checkout

SKU:

ES - premer kabbo 001

লেখক প্রশান্ত মন্ডলের অনেক গুলি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো “প্রেমের কাব্য”। তাঁর সাহিত্য পরিধির পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

Additional information

| Weight | 0.3 kg |

|---|

একই ধরণের গ্রন্থ

আহমদ শরীফ রচনা সমগ্র ১ম খন্ড

₹1,000

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপ-স্বরূপ উন্মোচনে প্রবাদপ্রতিম পণ্ডিত, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী-দার্শনিক, মুক্তবুদ্ধি ও নির্মোহ চিত্তার ধারক-বাহক, নাস্তিক-দ্রোহী এবং অভিন্ন বাঙালিজাতিসয়ায় আস্থাশীল-দুই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী আহমদ শরীফ। পণ্ডিত ও দার্শনিক এই মানুষটি সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনেই শুধু নয়– দেশ-কাল-সমাজ-রাষ্ট্রের, উপমহাদেশের এবং বহির্বিশ্বের অধিকাংশ ঘটনায় আমৃত্যু আলোড়িত হয়েছেন আর এসবের প্রতিক্রিয়া প্রকাশে তিনি অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করে গেছেন। সমকালীন চিন্তাচেতনা এবং সে সম্পর্কে তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন সমকালের ইতিহাস, সংস্কৃতি, নিরন্ন মানুষ এবং সামাজিক বৈরিতার অন্তর্ভুক্ত। এভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের মধ্য দিয়ে নতুন করে নির্মিত হয়েছে দেশীয় নিরন্ন 'গতরখাটা মানুষের ইতিহাস'।

আহমদ শরীফের মোট মৌলিক বা চিন্তারক এবং মধ্যযুগের রচনার পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা-গ্রন্থের সংখ্যা ১০৩। তবু তাবৎ রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে কেবল মাত্র মৌলিক গ্রন্থগুলি, যেখানে মধ্যযুগের সাহিত্যের পুনরাবিষ্কার যাঁর হাতে সেই 'জনগণের ইতিহাস নির্মাতা'র মধ্যযুগের পাঠোদ্ধারকৃত রচনাসম্ভার প্রকাশিত রচনাবলীতে স্থান পায়নি। কিন্তু একজন মানুষের মানসপ্রবাহ ও তাঁর গড়ন ধরা থাকে তাঁর ক্রমবিকশিত কৃতির মধ্যে সেকারণে মানসিক বিকাশ ও দেশীয় ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় তার সবটাই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত সমাজ ও কালিক বিচারের ক্ষেত্রে।

এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে তিনটি মৌলিক গ্রন্থ বিচিত চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা এবং মধ্যযুগের পাঠোদ্ধারকৃত ও সম্পাদিত দুটি পুথি সাহিত্য লায়লী মজনু এবং বিদ্যাসুন্দর। দৈনিক সাপ্তাহিকে কলাম লিখেছেন প্রচুর এবং আমৃত্যুই লিখেছেন। বহু রচনা অগ্রন্থিত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, সেসব একত্রে স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে।

আহমদ শরীফ রচনা সমগ্র ১ম খন্ড

₹1,000

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপ-স্বরূপ উন্মোচনে প্রবাদপ্রতিম পণ্ডিত, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী-দার্শনিক, মুক্তবুদ্ধি ও নির্মোহ চিত্তার ধারক-বাহক, নাস্তিক-দ্রোহী এবং অভিন্ন বাঙালিজাতিসয়ায় আস্থাশীল-দুই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী আহমদ শরীফ। পণ্ডিত ও দার্শনিক এই মানুষটি সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনেই শুধু নয়– দেশ-কাল-সমাজ-রাষ্ট্রের, উপমহাদেশের এবং বহির্বিশ্বের অধিকাংশ ঘটনায় আমৃত্যু আলোড়িত হয়েছেন আর এসবের প্রতিক্রিয়া প্রকাশে তিনি অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করে গেছেন। সমকালীন চিন্তাচেতনা এবং সে সম্পর্কে তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন সমকালের ইতিহাস, সংস্কৃতি, নিরন্ন মানুষ এবং সামাজিক বৈরিতার অন্তর্ভুক্ত। এভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের মধ্য দিয়ে নতুন করে নির্মিত হয়েছে দেশীয় নিরন্ন 'গতরখাটা মানুষের ইতিহাস'।

আহমদ শরীফের মোট মৌলিক বা চিন্তারক এবং মধ্যযুগের রচনার পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা-গ্রন্থের সংখ্যা ১০৩। তবু তাবৎ রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে কেবল মাত্র মৌলিক গ্রন্থগুলি, যেখানে মধ্যযুগের সাহিত্যের পুনরাবিষ্কার যাঁর হাতে সেই 'জনগণের ইতিহাস নির্মাতা'র মধ্যযুগের পাঠোদ্ধারকৃত রচনাসম্ভার প্রকাশিত রচনাবলীতে স্থান পায়নি। কিন্তু একজন মানুষের মানসপ্রবাহ ও তাঁর গড়ন ধরা থাকে তাঁর ক্রমবিকশিত কৃতির মধ্যে সেকারণে মানসিক বিকাশ ও দেশীয় ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় তার সবটাই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত সমাজ ও কালিক বিচারের ক্ষেত্রে।

এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে তিনটি মৌলিক গ্রন্থ বিচিত চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা এবং মধ্যযুগের পাঠোদ্ধারকৃত ও সম্পাদিত দুটি পুথি সাহিত্য লায়লী মজনু এবং বিদ্যাসুন্দর। দৈনিক সাপ্তাহিকে কলাম লিখেছেন প্রচুর এবং আমৃত্যুই লিখেছেন। বহু রচনা অগ্রন্থিত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, সেসব একত্রে স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে।

ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও হাসির গল্প

By উষা রায়

₹150

বাংলা সাহিত্যে একদা হাসির গল্পের প্রাচুর্য থাকলেও অধুনা বিরল। লুপ্ত প্রায়। হুতােম দিয়ে সেই শুরু। কলকাতাইয়া দৈনন্দিন জীবন, বাবু-বিবি কালচার, হাটে বাজারের নক্সা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও হাস্যরসের মাধ্যমে বাঙালী জীবনের মধ্যবিত্ততাকে তিনি তাঁর শাণিত তরবারির মতো লেখনী দ্বারা ফালা ফালা করে ছাড়লেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পড়ে তা যেন আরও খােলতাই হল। কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখােপাধ্যায়, কথঞ্চিৎ প্রভাত কুমার মুখােপাধ্যায়, তদুপরি পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু। এ বলেন আমায় দেখ, ও বলেন, আমায় দেখ।

ধারাটি লুপ্তপ্রায়। তবু যা হােক হালফিল কিছু লেখক এই উষর টাড়-টিকরে পুর্ণোদ্যমে হলকর্ষণ শুরু করেছেন। তার মধ্যে অবশ্যই অন্যতম উষা রায়। যেমন গল্প গ্রন্থনা, কৌতুকী ঠাট, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ তেমনি তার উপযোগী মেদহীন ঝর ঝরে ভাষা। একবারে কাট কাট। কাট কাট হলেও কোথাও জন রস রয়ে গেলো। রসোত্তীর্ণ তো বটেই। ' ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও হাসির গল্প ' গ্রন্থটি এককথায় অসাধারণ।

ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও হাসির গল্প

By উষা রায়

₹150

বাংলা সাহিত্যে একদা হাসির গল্পের প্রাচুর্য থাকলেও অধুনা বিরল। লুপ্ত প্রায়। হুতােম দিয়ে সেই শুরু। কলকাতাইয়া দৈনন্দিন জীবন, বাবু-বিবি কালচার, হাটে বাজারের নক্সা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও হাস্যরসের মাধ্যমে বাঙালী জীবনের মধ্যবিত্ততাকে তিনি তাঁর শাণিত তরবারির মতো লেখনী দ্বারা ফালা ফালা করে ছাড়লেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পড়ে তা যেন আরও খােলতাই হল। কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখােপাধ্যায়, কথঞ্চিৎ প্রভাত কুমার মুখােপাধ্যায়, তদুপরি পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু। এ বলেন আমায় দেখ, ও বলেন, আমায় দেখ।

ধারাটি লুপ্তপ্রায়। তবু যা হােক হালফিল কিছু লেখক এই উষর টাড়-টিকরে পুর্ণোদ্যমে হলকর্ষণ শুরু করেছেন। তার মধ্যে অবশ্যই অন্যতম উষা রায়। যেমন গল্প গ্রন্থনা, কৌতুকী ঠাট, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ তেমনি তার উপযোগী মেদহীন ঝর ঝরে ভাষা। একবারে কাট কাট। কাট কাট হলেও কোথাও জন রস রয়ে গেলো। রসোত্তীর্ণ তো বটেই। ' ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও হাসির গল্প ' গ্রন্থটি এককথায় অসাধারণ।

প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

₹300

বাংলা কবিতায় নতুন একটি ধারা সূচিত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে। এইধারা আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়েছিল পঞ্চাশের কবিতায় সমকালীনতা, জীবনের আখ্যানের চলাচল, অন্তর্নিহিত স্পন্দন, ব্যাপক বোহেমিয়ানিজম, এবং যথার্থ নাগরিকতা ইত্যাদির মিশেল নিয়ে বাংলা কবিতায় প্রাণময় এবং সৌন্দর্যপৄষ্ঠ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় শক্তি কবিতাকে নিয়ে অনুভূতিময় এবং ইন্দ্রিয়বেদ্য আবহ এনেছিলেন বাংলা কবিতায়।

প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করলেও, ছিল অসমাপ্ত। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় ১৯৫৬তে ‘যম' কবিতাটি প্রথম ছাপা হয়। আদর করে কবিতাকে পদ্য বলতেই পছন্দ করতেন। একটা সময় সত্তরের দশকে 'সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা' নামের সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতা ছাড়াও কিছুদিন হিন্দমোটরস কারখানার কাজ করেছেন। সাংবাদিকতার জীবিকা থেকে অবসরের পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য নিয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে বিশ্বভারতীতে ছিলেন। " প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায় " সংকলনে একত্রিত হওয়া অনেক লেখাই প্রমাণ করবে শক্তি থাকবেন চিরকাল থাকবেন মানুষের, পশুপাখির এবং প্রকৃতির ভালোবাসায়। একজন প্রকৃত কবির অধিষ্ঠান এই লেখাগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, সামাজিক সম্পর্ক যেন এক অবারিত আকাঙ্ক্ষার আবিষ্কারের মতো।

সংকলনে প্রকাশিত লেখাগুলি শক্তির প্রয়াণের পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সে সব লেখা থেকে নির্বাচন করেই এই সংকলন প্রকাশিত হল। 'বিভাব', কারুভাষ শ্লোক’, পি.ই.এন প্রকাশিত পুস্তিকা, সাংস্কৃতিক খবর, মাসিক কবি পত্র, সংবাদ প্রবাহ প্রভৃতি পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কবির জীবন চলাচল, তাঁর বর্ণময় জীবনআখ্যান এবং স্বভা সমগ্রতা ছুঁয়ে দেখারই চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

₹300

বাংলা কবিতায় নতুন একটি ধারা সূচিত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে। এইধারা আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়েছিল পঞ্চাশের কবিতায় সমকালীনতা, জীবনের আখ্যানের চলাচল, অন্তর্নিহিত স্পন্দন, ব্যাপক বোহেমিয়ানিজম, এবং যথার্থ নাগরিকতা ইত্যাদির মিশেল নিয়ে বাংলা কবিতায় প্রাণময় এবং সৌন্দর্যপৄষ্ঠ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় শক্তি কবিতাকে নিয়ে অনুভূতিময় এবং ইন্দ্রিয়বেদ্য আবহ এনেছিলেন বাংলা কবিতায়।

প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করলেও, ছিল অসমাপ্ত। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় ১৯৫৬তে ‘যম' কবিতাটি প্রথম ছাপা হয়। আদর করে কবিতাকে পদ্য বলতেই পছন্দ করতেন। একটা সময় সত্তরের দশকে 'সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা' নামের সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতা ছাড়াও কিছুদিন হিন্দমোটরস কারখানার কাজ করেছেন। সাংবাদিকতার জীবিকা থেকে অবসরের পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য নিয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে বিশ্বভারতীতে ছিলেন। " প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায় " সংকলনে একত্রিত হওয়া অনেক লেখাই প্রমাণ করবে শক্তি থাকবেন চিরকাল থাকবেন মানুষের, পশুপাখির এবং প্রকৃতির ভালোবাসায়। একজন প্রকৃত কবির অধিষ্ঠান এই লেখাগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, সামাজিক সম্পর্ক যেন এক অবারিত আকাঙ্ক্ষার আবিষ্কারের মতো।

সংকলনে প্রকাশিত লেখাগুলি শক্তির প্রয়াণের পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সে সব লেখা থেকে নির্বাচন করেই এই সংকলন প্রকাশিত হল। 'বিভাব', কারুভাষ শ্লোক’, পি.ই.এন প্রকাশিত পুস্তিকা, সাংস্কৃতিক খবর, মাসিক কবি পত্র, সংবাদ প্রবাহ প্রভৃতি পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কবির জীবন চলাচল, তাঁর বর্ণময় জীবনআখ্যান এবং স্বভা সমগ্রতা ছুঁয়ে দেখারই চেষ্টা করা হয়েছে।

ফ্যাসিবাদ ভাবনা

₹100

সব দেশে ফ্যাসিবাদের বিকাশধার এক নয়। ইতিহাসও ৷ স্বভাবতই ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই-প্রতিরোধ অভিযানও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ‘ফ্যাসিবাদ ভাবনা'য় এই বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস অর্থনীতি সমাজ মনস্তত্ত্বর প্রেক্ষিতে সাংগঠনিক কর্মকৌশল ভিন্নভিন্ন হওয়া কেন জুরুরি, তাও৷ ভারতে ফ্যাসিবাদী শক্তির নিজস্ব বৈশিষ্টও আলোচনায় এসেছে যার থেকে বোঝা যায় গুজরাট গণহত্যার মতো ঘটনাবলী অন্যর না ঘটে কেন গুজরাটেই ঘটেছিল। জার্মানির অভিজ্ঞতায় বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে ডিমিটত গ্রামসি লুকাচের যুক্তফ্রন্ট গঠন তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ। ছকবাঁধা তত্ত্বালোচনা নয়, ছক অনুধাবনের সহায়ক হয়ে ওঠাই এই সংকলনের ছটি প্রবন্ধের মূল আকর্ষণ।

ফ্যাসিবাদ ভাবনা

₹100

সব দেশে ফ্যাসিবাদের বিকাশধার এক নয়। ইতিহাসও ৷ স্বভাবতই ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই-প্রতিরোধ অভিযানও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ‘ফ্যাসিবাদ ভাবনা'য় এই বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস অর্থনীতি সমাজ মনস্তত্ত্বর প্রেক্ষিতে সাংগঠনিক কর্মকৌশল ভিন্নভিন্ন হওয়া কেন জুরুরি, তাও৷ ভারতে ফ্যাসিবাদী শক্তির নিজস্ব বৈশিষ্টও আলোচনায় এসেছে যার থেকে বোঝা যায় গুজরাট গণহত্যার মতো ঘটনাবলী অন্যর না ঘটে কেন গুজরাটেই ঘটেছিল। জার্মানির অভিজ্ঞতায় বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে ডিমিটত গ্রামসি লুকাচের যুক্তফ্রন্ট গঠন তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ। ছকবাঁধা তত্ত্বালোচনা নয়, ছক অনুধাবনের সহায়ক হয়ে ওঠাই এই সংকলনের ছটি প্রবন্ধের মূল আকর্ষণ।