Discount applied: Discount 20%

“রোদ নিভে এল” has been added to your cart. View cart

Add to Wishlist

শব্দবিন্দু

Publisher: একুশ শতক

₹200

অনুগল্পে ইতােমধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন তিনি। গদ্যরচনায় তার এক বিশেষ মুন্সিয়ানা আছে, যা অনুকরণ করা যায় না। তার লেখা মূলত দর্শনমুখী। শুধু জীবন নয়, জীবনকে অতিক্রম করার অভিলাষ তাঁর সৃষ্টিতে বার বার উঠে এসেছে। বর্তমান ‘ শব্দবিন্দু ‘ সংকলনটি পাঠকের মন ছুঁতে পারবে—এই প্রত্যাশা রইলাে।

In stock

Usually dispatched in 2 to 3 days

Safe & secure checkout

SKU:

ES-s01

অনুগল্পে ইতােমধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন তিনি। গদ্যরচনায় তার এক বিশেষ মুন্সিয়ানা আছে, যা অনুকরণ করা যায় না। তার লেখা মূলত দর্শনমুখী। শুধু জীবন নয়, জীবনকে অতিক্রম করার অভিলাষ তাঁর সৃষ্টিতে বার বার উঠে এসেছে। বর্তমান ‘ শব্দবিন্দু ‘ সংকলনটি পাঠকের মন ছুঁতে পারবে—এই প্রত্যাশা রইলাে।

Additional information

| Weight | 0.4 kg |

|---|

একই ধরণের গ্রন্থ

আসামের বাংলা ছোটগল্প

₹400

আসামের বাঙালি জীবনের ভূমিতল সত্যের ভিতটা গণভোট ও দেশভাগের হঠাৎ ঘায়ে যখন ছিন্নভিন্ন অবস্থা থেকে একটু থিতু হচ্ছে তখনই বলা হয় বাঙালি বিদেশি, বলা হয় বাংলায় পড়াশুনা করা যাবে না স্বাধীন দেশে, তাড়াতে হবে স্বভূমি থেকে বাঙালিকে, তাঁবু গোটাতে হবে। কিন্তু বাঙালি যাবে কোথায়, কেন যাবে বংশ পরম্পরায় আসামবাসী বাঙালি। স্থায়ী বসতি থেকে উৎখাতের রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রথম প্রতিবাদ করে ১৯৬১র উনিশে মে আর সেদিনই এগারোজন শহিদ হন, স্বাধীন দেশে প্রথম ভাষাশহিদ। এর পরেও দফায় দফায় শহিদ হয়েছেন দক্ষিণ আসামে, এমনকি উত্তর আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও চোরাগাপ্তা বাঙালি হত্যা হয়েছে। গোরেশ্বর হত্যাকাণ্ড হয়েছে নেলির চরমানুষদের হত্যা হয়েছে। এমন যখন অবস্থা তখন আসামের বাঙালি সর্বাত্মক প্রতিরোধে নেমেছে যার যেমন ক্ষমতা সেই অস্ত্র হাতে। আসামের বাঙালির কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী কবিতায় জানিয়েছেন তাঁর ক্ষোভ, 'যে কেড়েছে বাস্তুভিটে, সে-ই কেড়েছে ভয়, আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়। কথাসাহিত্যিকরাও এক নবভাষায় লিখেছেন তার যন্ত্রণার যাপন কথা, তার বিরাগ।

দ্বন্দ্ব আরও সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে, আসামের বাঙালি এখন ধ্বংসের মুখোমুখি। রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়নের অছিলায় চল্লিশ লাখের উপর বাঙালির নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশাল বিশাল গারদ তৈরি হয়েছে বরাক উপত্যকায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। বিদেশি, বহিরাগত ও রাষ্ট্রহীন তকমাধারী বাঙালির জন্য বন্দীশিবির। আসামের ভূমিপুত্র বাঙালি জানে না কোন সে বাহির থেকে তার আগমন, কোন সে বিদেশ, কোথায় যাবে জানে না বিপন্ন বাঙালি। এই যখন অবস্থা তখন বাঙালি কথাসাহিত্যিকও তার সীমিত ক্ষমতায় রচনা করে চলেছেন এক যৌথ আখ্যান, বঞ্চনার মহা-ইতিহাস। মহড়া দিচ্ছেন প্রতিরোধের। বলছেন তোমরা কে হে, মারী মন্বস্তরে মরে নি যে বাঙালি তাকে মারার তোমরা কো আসামে বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার স্বাধীনতার আগে থেকেই ছিল, কিন্তু সত্তরের দশক থেকে ঔজ্জ্বল্য দীপ্যমান হতে শুরু করে। অস্তিত্ব সংকট যত ঘনীভূত হচ্ছে, ততই কথকের সমবায় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে, বৃহৎকথার লিখন চলছে অনেক হাতে। এবং বাংলা কথাসাহিত্যেও এক নির্মম সত্যভাষার সূচনা হয়েছে আসামে। এরকম চুয়াল্লিশ জন কথাকারের নির্বাচিত গল্প নিয়ে " আসামের বাংলা ছোটগল্প " সংকলন গ্রন্থে প্রতিফলিত সময় এর দর্পন।

আসামের বাংলা ছোটগল্প

₹400

আসামের বাঙালি জীবনের ভূমিতল সত্যের ভিতটা গণভোট ও দেশভাগের হঠাৎ ঘায়ে যখন ছিন্নভিন্ন অবস্থা থেকে একটু থিতু হচ্ছে তখনই বলা হয় বাঙালি বিদেশি, বলা হয় বাংলায় পড়াশুনা করা যাবে না স্বাধীন দেশে, তাড়াতে হবে স্বভূমি থেকে বাঙালিকে, তাঁবু গোটাতে হবে। কিন্তু বাঙালি যাবে কোথায়, কেন যাবে বংশ পরম্পরায় আসামবাসী বাঙালি। স্থায়ী বসতি থেকে উৎখাতের রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রথম প্রতিবাদ করে ১৯৬১র উনিশে মে আর সেদিনই এগারোজন শহিদ হন, স্বাধীন দেশে প্রথম ভাষাশহিদ। এর পরেও দফায় দফায় শহিদ হয়েছেন দক্ষিণ আসামে, এমনকি উত্তর আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও চোরাগাপ্তা বাঙালি হত্যা হয়েছে। গোরেশ্বর হত্যাকাণ্ড হয়েছে নেলির চরমানুষদের হত্যা হয়েছে। এমন যখন অবস্থা তখন আসামের বাঙালি সর্বাত্মক প্রতিরোধে নেমেছে যার যেমন ক্ষমতা সেই অস্ত্র হাতে। আসামের বাঙালির কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী কবিতায় জানিয়েছেন তাঁর ক্ষোভ, 'যে কেড়েছে বাস্তুভিটে, সে-ই কেড়েছে ভয়, আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়। কথাসাহিত্যিকরাও এক নবভাষায় লিখেছেন তার যন্ত্রণার যাপন কথা, তার বিরাগ।

দ্বন্দ্ব আরও সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে, আসামের বাঙালি এখন ধ্বংসের মুখোমুখি। রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়নের অছিলায় চল্লিশ লাখের উপর বাঙালির নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশাল বিশাল গারদ তৈরি হয়েছে বরাক উপত্যকায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। বিদেশি, বহিরাগত ও রাষ্ট্রহীন তকমাধারী বাঙালির জন্য বন্দীশিবির। আসামের ভূমিপুত্র বাঙালি জানে না কোন সে বাহির থেকে তার আগমন, কোন সে বিদেশ, কোথায় যাবে জানে না বিপন্ন বাঙালি। এই যখন অবস্থা তখন বাঙালি কথাসাহিত্যিকও তার সীমিত ক্ষমতায় রচনা করে চলেছেন এক যৌথ আখ্যান, বঞ্চনার মহা-ইতিহাস। মহড়া দিচ্ছেন প্রতিরোধের। বলছেন তোমরা কে হে, মারী মন্বস্তরে মরে নি যে বাঙালি তাকে মারার তোমরা কো আসামে বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার স্বাধীনতার আগে থেকেই ছিল, কিন্তু সত্তরের দশক থেকে ঔজ্জ্বল্য দীপ্যমান হতে শুরু করে। অস্তিত্ব সংকট যত ঘনীভূত হচ্ছে, ততই কথকের সমবায় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে, বৃহৎকথার লিখন চলছে অনেক হাতে। এবং বাংলা কথাসাহিত্যেও এক নির্মম সত্যভাষার সূচনা হয়েছে আসামে। এরকম চুয়াল্লিশ জন কথাকারের নির্বাচিত গল্প নিয়ে " আসামের বাংলা ছোটগল্প " সংকলন গ্রন্থে প্রতিফলিত সময় এর দর্পন।

আধুনিক চিত্রকলায় সমাজ বাস্তবতা

By অসীম রেজ

₹200

যুদ্ধ পরবর্তী দেশগুলিতে নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখা যাই। একদিকে একনায়কতন্ত্রী সামরিক শাসন বা ফ্যাসিজম - এর আবির্ভাব ঘটে, অন্যদিকে ফ্যাসি-বিরোধী বামপন্থী সমাজবাদী আদর্শের জন্ম হয়। বর্তমান গ্রন্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত এমন ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পকলায় সমাজবাস্তবতা অনুসন্ধানের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জার্মানীর নভেম্বর বিপ্লব ও নাৎসী অভ্যুত্থান, রুশ বিপ্লব, ইতালির ফ্যাসিস্ত অভ্যুত্থান, মেক্সিকোর বিপ্লব, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, আমেরিকার গ্রেট ডিপ্রেশন ও আর্থিক সংকট দূরীকরণে নানান কর্মসূচি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান ও কর্মকান্ডের ইতিহাস। একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে ইউরোপীয় আভা - গ্রাদ বৈশিষ্টগুলি শিল্পীরা কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন এবং সামাজিক ভূমিকা পালনে তাঁদের স্বতন্ত্র শিল্পীস্বত্তাটি বজায় রাখতে সক্ষম হলেন।

আধুনিক চিত্রকলায় সমাজ বাস্তবতা

By অসীম রেজ

₹200

যুদ্ধ পরবর্তী দেশগুলিতে নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখা যাই। একদিকে একনায়কতন্ত্রী সামরিক শাসন বা ফ্যাসিজম - এর আবির্ভাব ঘটে, অন্যদিকে ফ্যাসি-বিরোধী বামপন্থী সমাজবাদী আদর্শের জন্ম হয়। বর্তমান গ্রন্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত এমন ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পকলায় সমাজবাস্তবতা অনুসন্ধানের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জার্মানীর নভেম্বর বিপ্লব ও নাৎসী অভ্যুত্থান, রুশ বিপ্লব, ইতালির ফ্যাসিস্ত অভ্যুত্থান, মেক্সিকোর বিপ্লব, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, আমেরিকার গ্রেট ডিপ্রেশন ও আর্থিক সংকট দূরীকরণে নানান কর্মসূচি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান ও কর্মকান্ডের ইতিহাস। একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে ইউরোপীয় আভা - গ্রাদ বৈশিষ্টগুলি শিল্পীরা কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন এবং সামাজিক ভূমিকা পালনে তাঁদের স্বতন্ত্র শিল্পীস্বত্তাটি বজায় রাখতে সক্ষম হলেন।

ভাগবতানুবাদের আদিপর্ব ও সনাতন চক্রবর্তী

₹600

" ভাগবতানুবাদের আদিপর্ব ও সনাতন চক্রবর্তী " গ্রন্থে সনাতন চক্রবর্তীর ভাগবত অনুবাদকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভারতীয় ভক্তিবাদ ও ভক্তিসাহিত্যের একটি ধারাপথের বিবরণ ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন লেখক। পূর্ব ভারতের ভক্তিবাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত সম্পর্কিত নানান তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই গ্রন্থের গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে মননশীল ভাবনা লেখক রেখে গেছেন। বাংলায় ভাগবত অনুবাদের আদিপর্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র প্রসঙ্গ এনেছেন। এনেছেন রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' গ্রন্থটিকে। পাশাপাশি মাধব রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র স্বরূপও বিশ্লেষণ করেছেন। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' এবং অভিরাম দাস বিরচিত 'গোবিন্দবিজয়' গ্রন্থটিও এই ধারাবাহিক বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছে। সবশেষে সনাতন চক্রবর্তীর 'ভাষাবন্ধ ভাগবতে'র পাঠ-পর্যালোচনা ও তত্ত্বনির্ভর বিশ্লেষণ আছে গ্রন্থের বৃহৎ অংশ জুড়ে। এই আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে এসেছে কবি সনাতনের ব্যক্তিপরিচিতি ও তাঁর পুথি-পরিচয়ের প্রসঙ্গটি। ভক্তিবাদ ও ভক্তিসাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বেদের বিবিধ অংশের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। বেদের যুগে ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্নরূপে দেবত্ব আরোপ করেছেন। গ্রন্থকার এই অংশে অগ্নি, বরুণ, ঊষা সকলের দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন এবং বর্ষণকারী দেবতা ইন্দ্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। দেবতাদের প্রীত রাখবার জন্য পরিকল্পিতভাবে যাগযজ্ঞ আর প্রীতিকারক স্তব-স্তুতির যে উদ্ভব ঘটেছে সে বিষয়ে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করে গেছেন। দিয়েছেন বৈদিক দেবতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে শাস্ত্রজ্ঞান নির্ভর ভাবনা। উপনিষদের ঋষিরা বোধি বা ইনটিউটিভ্ পার্সেপশনের সাহায্যে ব্রহ্মই যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মূল এই উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার পর তাঁদের অন্তরে যখন এই সত্যটির উদ্ভাস ঘটে আর তখনই তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। তখন উদাত্ত কণ্ঠে ঋষিগণ ঘোষণা করতে পারলেন যে আমরা ব্রহ্মকে জেনেছি আর তাকে জানলেই অমৃত লাভ করা যায়- এই ধারণাকে প্রমাণ করবার জন্য লেখক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সংস্কৃত তথ্য তুলে ধরে যুক্তিবাদ এবং অধ্যাত্মবাদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। বেদ ও উপনিষদের যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা চিন্তন স্বাধীনতার পরিসর ছিল যথেষ্ট, সেকথা গ্রন্থকার উপনিষদের সূক্ত উদ্ধার করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ভাগবতের বাংলা অনুবাদ নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে মৌলিকতার দাবি রাখে।

ভাগবতানুবাদের আদিপর্ব ও সনাতন চক্রবর্তী

₹600

" ভাগবতানুবাদের আদিপর্ব ও সনাতন চক্রবর্তী " গ্রন্থে সনাতন চক্রবর্তীর ভাগবত অনুবাদকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভারতীয় ভক্তিবাদ ও ভক্তিসাহিত্যের একটি ধারাপথের বিবরণ ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন লেখক। পূর্ব ভারতের ভক্তিবাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত সম্পর্কিত নানান তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই গ্রন্থের গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে মননশীল ভাবনা লেখক রেখে গেছেন। বাংলায় ভাগবত অনুবাদের আদিপর্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র প্রসঙ্গ এনেছেন। এনেছেন রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' গ্রন্থটিকে। পাশাপাশি মাধব রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র স্বরূপও বিশ্লেষণ করেছেন। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' এবং অভিরাম দাস বিরচিত 'গোবিন্দবিজয়' গ্রন্থটিও এই ধারাবাহিক বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছে। সবশেষে সনাতন চক্রবর্তীর 'ভাষাবন্ধ ভাগবতে'র পাঠ-পর্যালোচনা ও তত্ত্বনির্ভর বিশ্লেষণ আছে গ্রন্থের বৃহৎ অংশ জুড়ে। এই আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে এসেছে কবি সনাতনের ব্যক্তিপরিচিতি ও তাঁর পুথি-পরিচয়ের প্রসঙ্গটি। ভক্তিবাদ ও ভক্তিসাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বেদের বিবিধ অংশের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। বেদের যুগে ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্নরূপে দেবত্ব আরোপ করেছেন। গ্রন্থকার এই অংশে অগ্নি, বরুণ, ঊষা সকলের দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন এবং বর্ষণকারী দেবতা ইন্দ্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। দেবতাদের প্রীত রাখবার জন্য পরিকল্পিতভাবে যাগযজ্ঞ আর প্রীতিকারক স্তব-স্তুতির যে উদ্ভব ঘটেছে সে বিষয়ে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করে গেছেন। দিয়েছেন বৈদিক দেবতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে শাস্ত্রজ্ঞান নির্ভর ভাবনা। উপনিষদের ঋষিরা বোধি বা ইনটিউটিভ্ পার্সেপশনের সাহায্যে ব্রহ্মই যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মূল এই উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার পর তাঁদের অন্তরে যখন এই সত্যটির উদ্ভাস ঘটে আর তখনই তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। তখন উদাত্ত কণ্ঠে ঋষিগণ ঘোষণা করতে পারলেন যে আমরা ব্রহ্মকে জেনেছি আর তাকে জানলেই অমৃত লাভ করা যায়- এই ধারণাকে প্রমাণ করবার জন্য লেখক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সংস্কৃত তথ্য তুলে ধরে যুক্তিবাদ এবং অধ্যাত্মবাদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। বেদ ও উপনিষদের যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা চিন্তন স্বাধীনতার পরিসর ছিল যথেষ্ট, সেকথা গ্রন্থকার উপনিষদের সূক্ত উদ্ধার করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ভাগবতের বাংলা অনুবাদ নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে মৌলিকতার দাবি রাখে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস

By মাম্পি বৈদ্য

₹350

বাংলা সাহিত্য তত্ত্বের এক নির্দিষ্ট গবেষক ড. মাম্পি বৈদ্য এর দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ ফসলকে 'তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস : আখ্যানতত্ত্ব ও নিন্মবর্গীয় চেতনার আলোকে' তার বই আকারে প্রথম উদ্যোগ।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস

By মাম্পি বৈদ্য

₹350

বাংলা সাহিত্য তত্ত্বের এক নির্দিষ্ট গবেষক ড. মাম্পি বৈদ্য এর দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ ফসলকে 'তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস : আখ্যানতত্ত্ব ও নিন্মবর্গীয় চেতনার আলোকে' তার বই আকারে প্রথম উদ্যোগ।

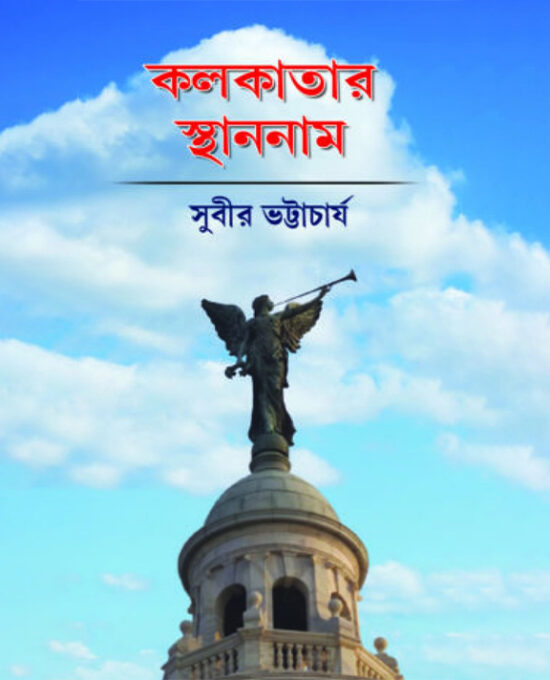

কলকাতার স্থাননাম

₹250

আজকের মহানগর কলকাতার বৈভবশালী চাকচিক্যের পিছনে যে দীর্ঘসময়ের বিবর্তনের চিত্রটা রয়েছে সেটা ধরা পড়ে তার স্থাননাম বিশ্লেষণের মাধ্যমেই। পুকুর, বাগান, পাড়া, তলা-অন্তিক স্থাননামগুলি আজও বহন করছে তার গ্রামীণ-জীবনের পরিচয়। কিন্তু সেভাবে কলকাতার স্থাননাম নিয়ে পৃথকভাবে কোন কাজ হয়নি। সামগ্রিক স্থাননামের আলােচনা প্রসঙ্গে কখনাে কখনাে কলকাতার স্থাননামের কথা এসেছে। শুধু কলকাতার স্থাননাম নিয়ে সম্ভবত প্রথম বই।

কলকাতার স্থাননাম

₹250

আজকের মহানগর কলকাতার বৈভবশালী চাকচিক্যের পিছনে যে দীর্ঘসময়ের বিবর্তনের চিত্রটা রয়েছে সেটা ধরা পড়ে তার স্থাননাম বিশ্লেষণের মাধ্যমেই। পুকুর, বাগান, পাড়া, তলা-অন্তিক স্থাননামগুলি আজও বহন করছে তার গ্রামীণ-জীবনের পরিচয়। কিন্তু সেভাবে কলকাতার স্থাননাম নিয়ে পৃথকভাবে কোন কাজ হয়নি। সামগ্রিক স্থাননামের আলােচনা প্রসঙ্গে কখনাে কখনাে কলকাতার স্থাননামের কথা এসেছে। শুধু কলকাতার স্থাননাম নিয়ে সম্ভবত প্রথম বই।