Discount applied: Discount 20%

“আমার একান্নটি গল্প” has been added to your cart. View cart

Add to Wishlist

একই ধরণের গ্রন্থ

তিরিশটি কিশোর গল্প

₹120

গল্পে কিছু বলতে চেয়েছি। আদৌ তা পেরেছি কিনা, তা নিয়ে আমারও যথেষ্ট দ্বিধা-সংশয় রয়েছে। ' তিরিশটি কিশোর গল্প ' বইয়ে ‘টুকলুমামার দশকাহন, 'বাঘের গল্ধ, শালিখ শালিখ', 'ভূত হাসে হি-হি', 'কে?, বুধিয়ার সঙ্গে সারান্ডায় ও আট একে আট’–এই সাত বই থেকে তিরিশটি গল্প বাছা হয়েছে। নিজের, কিন্তু পছন্দের গল্প দু'মলাটে বন্দি করতে পেরে ভালাে লাগছে। যাদের জন্য এই পরিকল্পনা, সেই ছােটোরা যদি এ-বই গ্রহণ করে, সামান্য হলেও যদি তাদের স্পর্শ করে, হলে আমার এই ভালো লাগা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

তিরিশটি কিশোর গল্প

₹120

গল্পে কিছু বলতে চেয়েছি। আদৌ তা পেরেছি কিনা, তা নিয়ে আমারও যথেষ্ট দ্বিধা-সংশয় রয়েছে। ' তিরিশটি কিশোর গল্প ' বইয়ে ‘টুকলুমামার দশকাহন, 'বাঘের গল্ধ, শালিখ শালিখ', 'ভূত হাসে হি-হি', 'কে?, বুধিয়ার সঙ্গে সারান্ডায় ও আট একে আট’–এই সাত বই থেকে তিরিশটি গল্প বাছা হয়েছে। নিজের, কিন্তু পছন্দের গল্প দু'মলাটে বন্দি করতে পেরে ভালাে লাগছে। যাদের জন্য এই পরিকল্পনা, সেই ছােটোরা যদি এ-বই গ্রহণ করে, সামান্য হলেও যদি তাদের স্পর্শ করে, হলে আমার এই ভালো লাগা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

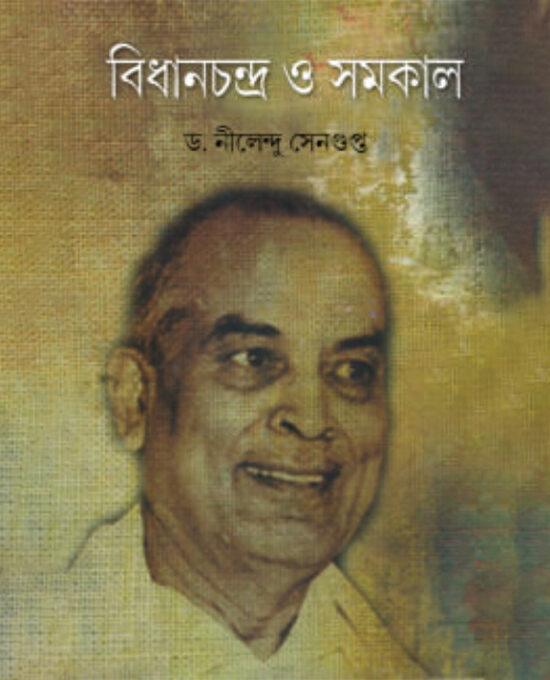

বিধানচন্দ্র ও সমকাল

₹300

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় দেড়দশক পচিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। একজন কিংবদন্তি মানুষ। তাঁর ধ্বন্বন্তরী ডাক্তারী এবং মুখ্যমন্ত্রীত্ব প্রসঙ্গে অজস্র গল্প ছড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃত নির্মোহ বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে। গবেষণাও বিশেষ হয় নি। সেই অভাব ঘুচিয়ে দিয়েছেন ডঃ নীলেন্দু সেনগুপ্ত তাঁর বিধানচন্দ্র ও সমকাল গ্রন্থে। গবেষণায় সমকালের রাজনীতি অর্থনীতি এবং দেশকাল ভাবনার মননশীল উপস্থাপনে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিধানচন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ চর্চায় এক অপরিহার্য গ্রন্থ। কৌতুহলী পাঠকের বাড়তি পাওনা জ্যোতি বসুর দৃষ্টিতে বিধানচন্দ্র।

বিধানচন্দ্র ও সমকাল

₹300

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় দেড়দশক পচিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। একজন কিংবদন্তি মানুষ। তাঁর ধ্বন্বন্তরী ডাক্তারী এবং মুখ্যমন্ত্রীত্ব প্রসঙ্গে অজস্র গল্প ছড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃত নির্মোহ বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে। গবেষণাও বিশেষ হয় নি। সেই অভাব ঘুচিয়ে দিয়েছেন ডঃ নীলেন্দু সেনগুপ্ত তাঁর বিধানচন্দ্র ও সমকাল গ্রন্থে। গবেষণায় সমকালের রাজনীতি অর্থনীতি এবং দেশকাল ভাবনার মননশীল উপস্থাপনে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিধানচন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ চর্চায় এক অপরিহার্য গ্রন্থ। কৌতুহলী পাঠকের বাড়তি পাওনা জ্যোতি বসুর দৃষ্টিতে বিধানচন্দ্র।

কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি

By রাম বসু

₹300

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতার আঙিনায় কবি রাম বসুর আবির্ভাব। উত্তাল চল্লিশের রাজনৈতিক আবর্তনে সে-সময় তার কলম ঝলসে উঠেছিল। জন্ম নিয়েছিল ‘পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে’-র মতাে আশ্চর্য উদ্দীপক কবিতা। তারপর ক্রমাগত লিখে চলেছেন কবি, টানা প্রায় ছয় দশক। | চল্লিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক সােভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সাত দুনিয়া দেখেছিল হিংস্র হিটলারের ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয়। উপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল ভেঙে একটার পর একটা দেশ স্বাধীন হয়েছে আর সমাজতন্ত্রের বিজয় পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন নিপীড়িত মানুষ। নব্বই দশকের গোড়ায় ভেঙে পড়ল সমাজতন্ত্রের শিবির। সারা দুনিয়া চমকে গিয়েছিল। কবির বিশ্বাসের জগৎও বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল।

দীর্ঘ পথ চলতে চলতে নানা প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ও উত্তরহীনতার মুখােমুখি হয়েছেন কবি। মানুষের জয়যাত্রার স্বপ্ন বারবার যেমন চিত্রিত করেছেন তিনি, তেমনি তার প্রশ্ন-দীর্ণ মন দার্শনিক ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছে। কবিতায় এই খণ্ড-বিখণ্ড মনের ছবি অনন্য দক্ষতায় লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। সমাজমুখীনতা, বাস্তববাদীতা এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য গভীর আবেগ ও প্রেম যে কবিতার জন্ম দিয়েছে তাই নিয়ে এই অসামান্য সংকলন ‘ কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি ‘

কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি

By রাম বসু

₹300

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতার আঙিনায় কবি রাম বসুর আবির্ভাব। উত্তাল চল্লিশের রাজনৈতিক আবর্তনে সে-সময় তার কলম ঝলসে উঠেছিল। জন্ম নিয়েছিল ‘পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে’-র মতাে আশ্চর্য উদ্দীপক কবিতা। তারপর ক্রমাগত লিখে চলেছেন কবি, টানা প্রায় ছয় দশক। | চল্লিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক সােভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সাত দুনিয়া দেখেছিল হিংস্র হিটলারের ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয়। উপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল ভেঙে একটার পর একটা দেশ স্বাধীন হয়েছে আর সমাজতন্ত্রের বিজয় পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন নিপীড়িত মানুষ। নব্বই দশকের গোড়ায় ভেঙে পড়ল সমাজতন্ত্রের শিবির। সারা দুনিয়া চমকে গিয়েছিল। কবির বিশ্বাসের জগৎও বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল।

দীর্ঘ পথ চলতে চলতে নানা প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ও উত্তরহীনতার মুখােমুখি হয়েছেন কবি। মানুষের জয়যাত্রার স্বপ্ন বারবার যেমন চিত্রিত করেছেন তিনি, তেমনি তার প্রশ্ন-দীর্ণ মন দার্শনিক ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছে। কবিতায় এই খণ্ড-বিখণ্ড মনের ছবি অনন্য দক্ষতায় লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। সমাজমুখীনতা, বাস্তববাদীতা এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য গভীর আবেগ ও প্রেম যে কবিতার জন্ম দিয়েছে তাই নিয়ে এই অসামান্য সংকলন ‘ কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি ‘

পঁচিশটি গল্প

₹400

মোটামুটি ২০১০ সাল থেকে করোনাকালের আগে পর্যন্ত একরকম ঢেউহীন অথচ গতিময় সমাজের চিত্রই গল্পগুলির বিষয়বস্তু। পটভূমি কলকাতা। শহুরে মধ্যবিত্ত্ব পরিবারের মহিলাদের যাপনের উপর আলো পড়েছে চেনা-অচেনা নানা আঙ্গিক থেকে। তাদের ভাবনা, তাদের সমস্যা, সমাজ-সংসারে তাদের লড়াইকে কেন্দ্র করে হারজিতের নানা গল্পে সেজে উঠেছে এই বই।

পঁচিশটি গল্প

₹400

মোটামুটি ২০১০ সাল থেকে করোনাকালের আগে পর্যন্ত একরকম ঢেউহীন অথচ গতিময় সমাজের চিত্রই গল্পগুলির বিষয়বস্তু। পটভূমি কলকাতা। শহুরে মধ্যবিত্ত্ব পরিবারের মহিলাদের যাপনের উপর আলো পড়েছে চেনা-অচেনা নানা আঙ্গিক থেকে। তাদের ভাবনা, তাদের সমস্যা, সমাজ-সংসারে তাদের লড়াইকে কেন্দ্র করে হারজিতের নানা গল্পে সেজে উঠেছে এই বই।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস

By মাম্পি বৈদ্য

₹350

বাংলা সাহিত্য তত্ত্বের এক নির্দিষ্ট গবেষক ড. মাম্পি বৈদ্য এর দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ ফসলকে 'তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস : আখ্যানতত্ত্ব ও নিন্মবর্গীয় চেতনার আলোকে' তার বই আকারে প্রথম উদ্যোগ।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস

By মাম্পি বৈদ্য

₹350

বাংলা সাহিত্য তত্ত্বের এক নির্দিষ্ট গবেষক ড. মাম্পি বৈদ্য এর দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ ফসলকে 'তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস : আখ্যানতত্ত্ব ও নিন্মবর্গীয় চেতনার আলোকে' তার বই আকারে প্রথম উদ্যোগ।