Discount applied: Discount 20%

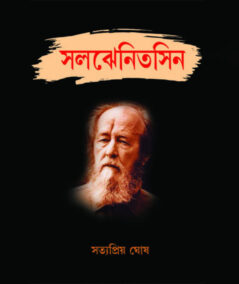

“সলঝেনিতসিন” has been added to your cart. View cart

Add to Wishlist

হিং টিং ছট

By অতনু সরকার

Publisher: একুশ শতক

₹100

Usually dispatched in 2 to 3 days

Safe & secure checkout

Tags:

atanu sarkar, hing ting chhot, অতনু সরকার, হিং টিং ছট

একই ধরণের গ্রন্থ

দেড়শো গজে জীবন

₹200

১৯৭১-এর ভারত বাংলাদেশের মধ্যের বাউন্ডারি চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় আন্তর্জাতিক সীমানা বা জিরো লাইন-এর দেড়শো গজের মধ্যে কেউ বসবাস করবে না ও সেখানে কোনো নির্মাণ কাজ হবে না। দুই দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে আশির দশকের শেষে ভারত দেড়শো গজ ছেড়ে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে। লক্ষ্য, অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, পাচার বন্ধ করা। ২০১৩ থেকে ভারত সরকার বেড়াকে মজবুত, নিচ্ছিদ্র ও উঁচু বানানোর কাজে হাত দেয়। উদ্দেশ্য, যাতে কেউ কোনো ভাবে এপার ওপার না করতে পারে। দেড়শো গজের মানুষের অসহায়তা থেকে যায় অলক্ষ্যে। ভারাতের জিরো লাইন থেকে দেড়শো গজের বেড়া পার হয়ে আসার উপর কঠোর থেকে কঠোরতর নজরদারির একের পর এক নানা সরকারি পরিকল্পনা দেড়শো গজের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন বিপদসঙ্কুল করে তোলা। সীমান্তরক্ষীদের অন্যায় অত্যাচার আর দাবীর পাশাপাশি থাকে নানা দুর্বৃত্তের ছোবল। ২০১৫য় ভারত বাংলাদেশ চুক্তির ফলে ছিটমহল হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশ। কিন্তু দেড়শো গজের মানুষের জীবন থমকে থাকে। তারা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই থেকে যায়। কারণ তারা ছিটমহলের মানুষ নয়, উদ্বাস্তুও নয়, তারা দেড়শো গজের মানুষ। ঠিক যেমনটি দেখা যায় কোচবিহারে।

সসীমকুমার বাড়ৈ-এর " দেড়শো গজে জীবন " উপন্যাসটি এই প্রান্তিক মানুষদের জীবনভিত্তিক উপন্যাস। এ কাহিনি দেশ ভাগের ফলে সীমান্তে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া জীবনের কথা। এটা কোচবিহার অঞ্চলে কাটাতার আর আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে আটকে পড়া 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এর মানুষদের কথা। তাদের দৈনন্দিন জীবনের নির্মম যন্ত্রণা ও প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা ও অসহযোগিতার দৃশ্য উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে। দেড়শো গজের মানুষের অসহায়তার ছবি রূপান্তরিত হয় সংগঠিত প্রতিবাদ প্রতিরোধের হুংকারে।

দেড়শো গজে জীবন

₹200

১৯৭১-এর ভারত বাংলাদেশের মধ্যের বাউন্ডারি চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় আন্তর্জাতিক সীমানা বা জিরো লাইন-এর দেড়শো গজের মধ্যে কেউ বসবাস করবে না ও সেখানে কোনো নির্মাণ কাজ হবে না। দুই দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে আশির দশকের শেষে ভারত দেড়শো গজ ছেড়ে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে। লক্ষ্য, অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, পাচার বন্ধ করা। ২০১৩ থেকে ভারত সরকার বেড়াকে মজবুত, নিচ্ছিদ্র ও উঁচু বানানোর কাজে হাত দেয়। উদ্দেশ্য, যাতে কেউ কোনো ভাবে এপার ওপার না করতে পারে। দেড়শো গজের মানুষের অসহায়তা থেকে যায় অলক্ষ্যে। ভারাতের জিরো লাইন থেকে দেড়শো গজের বেড়া পার হয়ে আসার উপর কঠোর থেকে কঠোরতর নজরদারির একের পর এক নানা সরকারি পরিকল্পনা দেড়শো গজের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন বিপদসঙ্কুল করে তোলা। সীমান্তরক্ষীদের অন্যায় অত্যাচার আর দাবীর পাশাপাশি থাকে নানা দুর্বৃত্তের ছোবল। ২০১৫য় ভারত বাংলাদেশ চুক্তির ফলে ছিটমহল হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশ। কিন্তু দেড়শো গজের মানুষের জীবন থমকে থাকে। তারা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই থেকে যায়। কারণ তারা ছিটমহলের মানুষ নয়, উদ্বাস্তুও নয়, তারা দেড়শো গজের মানুষ। ঠিক যেমনটি দেখা যায় কোচবিহারে।

সসীমকুমার বাড়ৈ-এর " দেড়শো গজে জীবন " উপন্যাসটি এই প্রান্তিক মানুষদের জীবনভিত্তিক উপন্যাস। এ কাহিনি দেশ ভাগের ফলে সীমান্তে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া জীবনের কথা। এটা কোচবিহার অঞ্চলে কাটাতার আর আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে আটকে পড়া 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এর মানুষদের কথা। তাদের দৈনন্দিন জীবনের নির্মম যন্ত্রণা ও প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা ও অসহযোগিতার দৃশ্য উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে। দেড়শো গজের মানুষের অসহায়তার ছবি রূপান্তরিত হয় সংগঠিত প্রতিবাদ প্রতিরোধের হুংকারে।

লালমোহন ঘোষ : একটি জীবন

₹50

লালমােহন ঘােষ ছিলেন একজন দেশসেবক। তিনি আমার আদর্শ। মা-বাবার সন্তানদের মধ্যে আমি সব থেকে ছােটো। কিন্তু তার জীবনকথা লিখে রাখার এই গুরু দায়িত্ব আমার উপরেই পড়ল। এই কাজটা আমার ছােড়দার করার কথা, তিনি ছিলেন সাংবাদিক ও লেখক, তার পক্ষে এই কাজটা সহজ এবং সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে যা প্রায় অসম্ভব। ভাগ্যক্রমে পেলাম অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীকে। তিনি আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেন, শুরু করলাম ' লালমোহন ঘোষ : একটি জীবন ' বই-এর কাজ।

বাবার অনুপস্থিতিতে কষ্ট করেও মা ভাইদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বড়ভাই ইনজিনিয়ার যাদবপুর থেকে, মেজভাই আরটিস্ট গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে, সেজভাইকে এগ্রিকালচার পড়িয়েছিলেন, কিন্তু টি. বি. হওয়াতে পড়া শেষ কত পারেনি। পরে রেডিও ইনজিনিয়ারিং শিখে চাকরি পায় ; আর ছােটভাই ট্রিপল এম.এ. ও ল পাশ করে সাংবাদিকতা করে। এই অবস্থায় সবাই চাকরি পেলে আমাদের অবস্থা ভালই হত, কিন্তু 1947-1948 সালে চাকরির বাজার ছিল খুব খারাপ। বিশেষত আমাদের দেশ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। বাবা বিধানচন্দ্র রায়ের ডাকা মন্ত্রীসভায় যােগ দিলেন না। উপরস্ত সমালােচনা ও বিরোধিতা করলেন। তাতে কংগ্রেসের অনকেই তার উপর ক্ষুব্ধ হলেন। তাতে ভাইদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে গেল, এইভাবে অতিকষ্টে দিন কেটেছে মা-বাবার। তবুও বাবা কারাে কাছে মাথা নত করে ছেলেদের চাকরির জন্য অনুরােধ করেননি। এই অবস্থায় দিল্লি থেকে রাজ্যসভায় যােগ দেবার ডাক এল। তাও বাবা ফিরিয়ে দিলেন। এইভাবে শেষ জীবন পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। সেই অবস্থাতেও লােকের দুঃখ কষ্টে এগিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য দিনে আমার স্বাধীনতা-সংগ্রামী পিতার প্রতি এই আমার নিবেদন।

লালমোহন ঘোষ : একটি জীবন

₹50

লালমােহন ঘােষ ছিলেন একজন দেশসেবক। তিনি আমার আদর্শ। মা-বাবার সন্তানদের মধ্যে আমি সব থেকে ছােটো। কিন্তু তার জীবনকথা লিখে রাখার এই গুরু দায়িত্ব আমার উপরেই পড়ল। এই কাজটা আমার ছােড়দার করার কথা, তিনি ছিলেন সাংবাদিক ও লেখক, তার পক্ষে এই কাজটা সহজ এবং সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে যা প্রায় অসম্ভব। ভাগ্যক্রমে পেলাম অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীকে। তিনি আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেন, শুরু করলাম ' লালমোহন ঘোষ : একটি জীবন ' বই-এর কাজ।

বাবার অনুপস্থিতিতে কষ্ট করেও মা ভাইদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বড়ভাই ইনজিনিয়ার যাদবপুর থেকে, মেজভাই আরটিস্ট গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে, সেজভাইকে এগ্রিকালচার পড়িয়েছিলেন, কিন্তু টি. বি. হওয়াতে পড়া শেষ কত পারেনি। পরে রেডিও ইনজিনিয়ারিং শিখে চাকরি পায় ; আর ছােটভাই ট্রিপল এম.এ. ও ল পাশ করে সাংবাদিকতা করে। এই অবস্থায় সবাই চাকরি পেলে আমাদের অবস্থা ভালই হত, কিন্তু 1947-1948 সালে চাকরির বাজার ছিল খুব খারাপ। বিশেষত আমাদের দেশ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। বাবা বিধানচন্দ্র রায়ের ডাকা মন্ত্রীসভায় যােগ দিলেন না। উপরস্ত সমালােচনা ও বিরোধিতা করলেন। তাতে কংগ্রেসের অনকেই তার উপর ক্ষুব্ধ হলেন। তাতে ভাইদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে গেল, এইভাবে অতিকষ্টে দিন কেটেছে মা-বাবার। তবুও বাবা কারাে কাছে মাথা নত করে ছেলেদের চাকরির জন্য অনুরােধ করেননি। এই অবস্থায় দিল্লি থেকে রাজ্যসভায় যােগ দেবার ডাক এল। তাও বাবা ফিরিয়ে দিলেন। এইভাবে শেষ জীবন পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। সেই অবস্থাতেও লােকের দুঃখ কষ্টে এগিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য দিনে আমার স্বাধীনতা-সংগ্রামী পিতার প্রতি এই আমার নিবেদন।

প্রশ্নোত্তরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

₹100

সত্তর - আশির দশকে কুইজ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। পাড়ায় - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে - সামাজিক নানা মঞ্চেও কুইজ প্রতিযোগিতা হতে শুরু করে। কলেজস্ট্রিট পাড়ায় প্রশ্নোত্তরে নানা জাতীয় বই হইচই ফেলে দেয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার তীব্র গতি নবীন ছাত্র-যুবকদের বিষয়ের গভীরে ঢোকার চেয়েও তথ্য মুখস্ত করার ঝোঁক তৈরি করে। " প্রশ্নোত্তরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম " কিন্তু সে পথে পা বাড়ায় নি । গ্রন্থকার সৌমিত্র লাহিড়ীর লক্ষ্য ছিল ছাত্র যুবদের বিষয়ের গভীরে প্রবেশে অনুপ্রাণিত করা। কোন সময় ধরে না, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা পর্ব, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ঘটনা ও গ্রন্থসমূহের বিষয়ে একহাজার সুচিন্তিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেওয়া আছে এই গ্রন্থে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সব ধারার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে । ডব্লিউ বিসিএস সহ নানা চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সহায়ক এই গ্রন্থ । স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আজও চলছে সমান গতিতে।

প্রশ্নোত্তরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

₹100

সত্তর - আশির দশকে কুইজ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। পাড়ায় - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে - সামাজিক নানা মঞ্চেও কুইজ প্রতিযোগিতা হতে শুরু করে। কলেজস্ট্রিট পাড়ায় প্রশ্নোত্তরে নানা জাতীয় বই হইচই ফেলে দেয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার তীব্র গতি নবীন ছাত্র-যুবকদের বিষয়ের গভীরে ঢোকার চেয়েও তথ্য মুখস্ত করার ঝোঁক তৈরি করে। " প্রশ্নোত্তরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম " কিন্তু সে পথে পা বাড়ায় নি । গ্রন্থকার সৌমিত্র লাহিড়ীর লক্ষ্য ছিল ছাত্র যুবদের বিষয়ের গভীরে প্রবেশে অনুপ্রাণিত করা। কোন সময় ধরে না, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা পর্ব, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ঘটনা ও গ্রন্থসমূহের বিষয়ে একহাজার সুচিন্তিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেওয়া আছে এই গ্রন্থে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সব ধারার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে । ডব্লিউ বিসিএস সহ নানা চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সহায়ক এই গ্রন্থ । স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আজও চলছে সমান গতিতে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন

₹200

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে বাইশটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন' সংকলনে রইল। প্রথম প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমন এই ধারণা বা concept নিয়ে লেখা। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি মূলত বিদেশি প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বাক্তিমন ছাড়িয়ে, যে বিশ্বমনটি লুকিয়ে আছে-সে সবেরই বিচার-বিশ্লেষণ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূলত বিদেশি শিল্পী-সাহিত্যিক-ভাবুকদের ধ্যান-ধারণার কথাও অনেকগুলি প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। কারণ বিনিময় ও প্রতিক্রিয়াই তাে বিশ্বমন-এর ধর্ম।

তথ্য সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে তার সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি বিশ্বগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন সেটা যেমন বুঝতে পারা যায়, তেমনি তিনি যে তর্কে-বিতর্কে গ্রহণে-বর্জনে একাধারে কতখানি প্রাচ্যধর্মী ও বিশ্বধর্মী তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার জন্মের সার্ধশতবর্ষে তার প্রতিভার ব্যাপক চর্চা দেশকাল নির্বিশেষে তার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রমাণিত করেছে এবং ধীরে ধীরে তার বিশ্ব মানসিকতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

আলােচনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যাপ্ত প্রতিভার খানিকটা আভাসও যদি পাঠক পান তাহলেও তৃপ্তি পাব।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন

₹200

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে বাইশটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন' সংকলনে রইল। প্রথম প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমন এই ধারণা বা concept নিয়ে লেখা। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি মূলত বিদেশি প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বাক্তিমন ছাড়িয়ে, যে বিশ্বমনটি লুকিয়ে আছে-সে সবেরই বিচার-বিশ্লেষণ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূলত বিদেশি শিল্পী-সাহিত্যিক-ভাবুকদের ধ্যান-ধারণার কথাও অনেকগুলি প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। কারণ বিনিময় ও প্রতিক্রিয়াই তাে বিশ্বমন-এর ধর্ম।

তথ্য সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে তার সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি বিশ্বগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন সেটা যেমন বুঝতে পারা যায়, তেমনি তিনি যে তর্কে-বিতর্কে গ্রহণে-বর্জনে একাধারে কতখানি প্রাচ্যধর্মী ও বিশ্বধর্মী তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার জন্মের সার্ধশতবর্ষে তার প্রতিভার ব্যাপক চর্চা দেশকাল নির্বিশেষে তার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রমাণিত করেছে এবং ধীরে ধীরে তার বিশ্ব মানসিকতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

আলােচনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যাপ্ত প্রতিভার খানিকটা আভাসও যদি পাঠক পান তাহলেও তৃপ্তি পাব।

নকশিকথা

₹150

' নকশিকথা ' গল্প সংকলনটি লেখিকার দ্বিতীয় প্রয়াস। কুড়িটি ছোটো বড়ো গল্পের সমাহার। কখন হালকা চালে কখন গভীর কথনে লেখা হয়েছে মানুষের কথা। অতি কঠিন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অসহায় মানুষের আনন্দ বেদনা ও সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রটি যেমন স্পষ্ট তেমনই এই ক্ষয়িয়ু মূল্যবোধের কাঠামোতে মানুষের চিরদরদি ও মরমি মনটিকেই খুঁজেছেন যেন লেখিকা৷ ‘নকশিকথা’ অক্ষরের মালায় জীবনের জলছবিটির নকশা তোলার একটি সার্থক প্রয়াস। বিচিত্র স্বাদের গল্পগুলির ঘটনাবলি ও চরিত্রগুলি কাল্পনিক।

নকশিকথা

₹150

' নকশিকথা ' গল্প সংকলনটি লেখিকার দ্বিতীয় প্রয়াস। কুড়িটি ছোটো বড়ো গল্পের সমাহার। কখন হালকা চালে কখন গভীর কথনে লেখা হয়েছে মানুষের কথা। অতি কঠিন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অসহায় মানুষের আনন্দ বেদনা ও সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রটি যেমন স্পষ্ট তেমনই এই ক্ষয়িয়ু মূল্যবোধের কাঠামোতে মানুষের চিরদরদি ও মরমি মনটিকেই খুঁজেছেন যেন লেখিকা৷ ‘নকশিকথা’ অক্ষরের মালায় জীবনের জলছবিটির নকশা তোলার একটি সার্থক প্রয়াস। বিচিত্র স্বাদের গল্পগুলির ঘটনাবলি ও চরিত্রগুলি কাল্পনিক।

জবাসুন্দর পদাবলি

By তাপস রায়

₹150

পর্তুগীজ জলদস্যু মাথায়াস গঞ্জালভেসের নাতি সর্বানন্দ গঞ্জালভেস, যে ধান্যকুড়িয়ার গাইন জমিদারের পাইক, আর বল্লভ জমিদারের সাথে গাইনদের গোপন সংঘাতের অস্ত্র হয়ে ওঠে। গাইনগার্ডেনে এক জ্যোৎস্নালাগা জলসার রাতে সে বল্লভদের মোহরের ঘড়া চুরি করে এনে বাগানে পুঁতে রাখতে গেলে ধরা পড়ে যায়। আর খুন করে ফেলে বল্লভবংশের ছেলে রথীন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রেমিকা মধুবনীকে। মধুবনী রথীন্দ্রনাথের প্রেমে বিভোর। জ্যোৎস্না রাতে রথীন্দ্রনাথকে পদ্মপুকুরে নেমে চাঁদ ধরতে দেখে সেই দোতলার জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে তার হাত ধরতে। পারে না। জ্যোৎস্নারা ঘিরে ফেলে। তারপর ...... এক আধিভৌতিক উপন্যাস " জবাসুন্দর পদাবলি "

জবাসুন্দর পদাবলি

By তাপস রায়

₹150

পর্তুগীজ জলদস্যু মাথায়াস গঞ্জালভেসের নাতি সর্বানন্দ গঞ্জালভেস, যে ধান্যকুড়িয়ার গাইন জমিদারের পাইক, আর বল্লভ জমিদারের সাথে গাইনদের গোপন সংঘাতের অস্ত্র হয়ে ওঠে। গাইনগার্ডেনে এক জ্যোৎস্নালাগা জলসার রাতে সে বল্লভদের মোহরের ঘড়া চুরি করে এনে বাগানে পুঁতে রাখতে গেলে ধরা পড়ে যায়। আর খুন করে ফেলে বল্লভবংশের ছেলে রথীন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রেমিকা মধুবনীকে। মধুবনী রথীন্দ্রনাথের প্রেমে বিভোর। জ্যোৎস্না রাতে রথীন্দ্রনাথকে পদ্মপুকুরে নেমে চাঁদ ধরতে দেখে সেই দোতলার জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে তার হাত ধরতে। পারে না। জ্যোৎস্নারা ঘিরে ফেলে। তারপর ...... এক আধিভৌতিক উপন্যাস " জবাসুন্দর পদাবলি "