“পঁচিশটি গল্প” has been added to your cart. View cart

Add to Wishlist

দেশভাগের কবিতা

Publisher: একুশ শতক

₹150

” দেশভাগের কবিতা ” গ্রন্থটি ড. শঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্তী-র একটি অসামান্য সংকলন ও সম্পাদনা। দেশভাগ – একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়। এইরকম একটি বিষয় নিয়ে তাঁর এই সম্পাদনা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

In stock

Usually dispatched in 2 to 3 days

Safe & secure checkout

SKU:

ES-dbk01

” দেশভাগের কবিতা ” গ্রন্থটি ড. শঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্তী-র একটি অসামান্য সংকলন ও সম্পাদনা। দেশভাগ – একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়। এইরকম একটি বিষয় নিয়ে তাঁর এই সম্পাদনা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

Additional information

| Weight | 0.4 kg |

|---|

একই ধরণের গ্রন্থ

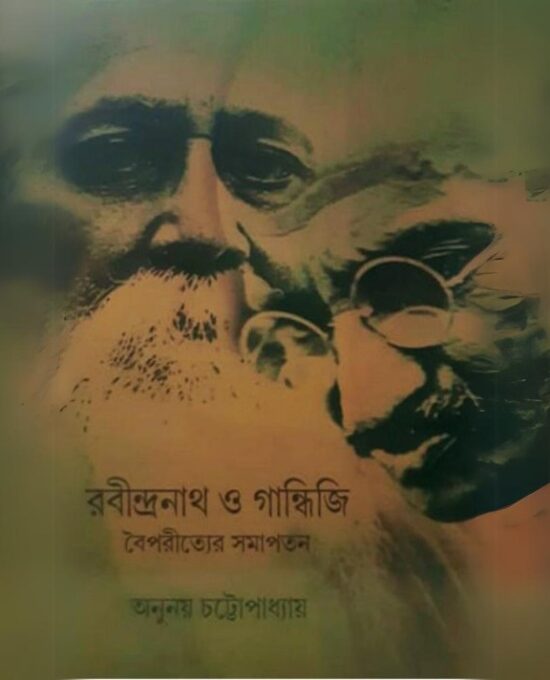

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি

₹150

আধুনিক ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মােহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। দুই বিপরীত জগতের মানুষ হলেও তাঁদের মধ্যে বারবার বৈপরীত্যের সমাপতন ঘটেছে। একজন সম্পূর্ণতই কর্মজগতের, অপরজন ভাবের ও রসের জগতের হলেও আদ্যন্ত যুক্ত রেখেছেন নিজেকে কর্মযজ্ঞে। বাদ বিসংবাদ হয়েছে বহুবার কিন্তু সম্পর্কচ্যুতি ঘটেনি কখনও। মহাত্মা ও গুরুদেবের অন্তর্মিলন অটুট থেকেছে আজীবন। দেশের মুক্তি সংগ্রাম, গ্রাম সংগঠন, পল্লি উন্নয়ন সর্বোপরি বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন উভয়ের সম্পর্ককে গ্রন্থিবদ্ধ করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের স্বপ্ন ও শ্রম শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ নিয়ে জীবন সায়হ্নে যখন চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তখন একমাত্র গান্ধিজির কাছেই সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন এবং শুধু আশ্বাস প্রদান নয় মহাত্মা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। আফ্রিকা থেকে চলে আসার পর ছাত্রছাত্রী সহ শান্তিনিকেতনেই তিনি প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন। সেই থেকে শান্তিনিকেতনকে তাঁর দ্বিতীয় আবাস বলেই মনে করতেন। দুই ব্যক্তিত্বের মহা মিলনের তথ্যমূলক আখ্যান ' রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি ' গ্রন্থ। পাঠক যদি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করেন কৃতার্থ বােধ করব।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি

₹150

আধুনিক ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মােহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। দুই বিপরীত জগতের মানুষ হলেও তাঁদের মধ্যে বারবার বৈপরীত্যের সমাপতন ঘটেছে। একজন সম্পূর্ণতই কর্মজগতের, অপরজন ভাবের ও রসের জগতের হলেও আদ্যন্ত যুক্ত রেখেছেন নিজেকে কর্মযজ্ঞে। বাদ বিসংবাদ হয়েছে বহুবার কিন্তু সম্পর্কচ্যুতি ঘটেনি কখনও। মহাত্মা ও গুরুদেবের অন্তর্মিলন অটুট থেকেছে আজীবন। দেশের মুক্তি সংগ্রাম, গ্রাম সংগঠন, পল্লি উন্নয়ন সর্বোপরি বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন উভয়ের সম্পর্ককে গ্রন্থিবদ্ধ করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের স্বপ্ন ও শ্রম শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ নিয়ে জীবন সায়হ্নে যখন চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তখন একমাত্র গান্ধিজির কাছেই সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন এবং শুধু আশ্বাস প্রদান নয় মহাত্মা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। আফ্রিকা থেকে চলে আসার পর ছাত্রছাত্রী সহ শান্তিনিকেতনেই তিনি প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন। সেই থেকে শান্তিনিকেতনকে তাঁর দ্বিতীয় আবাস বলেই মনে করতেন। দুই ব্যক্তিত্বের মহা মিলনের তথ্যমূলক আখ্যান ' রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি ' গ্রন্থ। পাঠক যদি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করেন কৃতার্থ বােধ করব।

চার অঙ্গ

₹100

শৈশবের সখ্য, বিচ্ছেদ ও জৈন আশ্রমে আবার মিলিত হবার পর বিবস্থান ও স্থূলভদ্র শিখতে চেয়েছিল দ্বাদশ অঙ্গ। কিন্তু মগধের আচার্য স্বয়ং অষ্টম অঙ্গের পর বাকি চার অঙ্গ বিস্মৃত হয়েছেন। তা একমাত্র বলতে পারবেন তীক্ষ্ণধী সন্ন্যাসী ভদ্রবাহু। চার অঙ্গের জ্ঞান আহরণের জন্য দুই যুবক সন্ন্যাসী-শিক্ষার্থী রওনা দেয় বিন্ধ্যগিরি পর্বতে। কিন্তু সেই অন্তঃসার নিয়ে কি শেষ পর্যন্ত মঠে ফিরতে পারে তারা? জৈনধর্ম বা তার দর্শন বা তীর্থঙ্করদের নিয়ে বাংলায় লেখা খুব কম। বিশেষ একটি সময়ের পটভূমিতে লেখা ' চার অঙ্গ ' উপন্যাস আসলে সময়কে অতিক্রম করতে চেয়েছে। ধর্ম বা ধর্মাচরণকে ছাপিয়ে শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রয়োগ ও তার অপপ্রয়োগকে চিহ্নিত করেছে।

চার অঙ্গ

₹100

শৈশবের সখ্য, বিচ্ছেদ ও জৈন আশ্রমে আবার মিলিত হবার পর বিবস্থান ও স্থূলভদ্র শিখতে চেয়েছিল দ্বাদশ অঙ্গ। কিন্তু মগধের আচার্য স্বয়ং অষ্টম অঙ্গের পর বাকি চার অঙ্গ বিস্মৃত হয়েছেন। তা একমাত্র বলতে পারবেন তীক্ষ্ণধী সন্ন্যাসী ভদ্রবাহু। চার অঙ্গের জ্ঞান আহরণের জন্য দুই যুবক সন্ন্যাসী-শিক্ষার্থী রওনা দেয় বিন্ধ্যগিরি পর্বতে। কিন্তু সেই অন্তঃসার নিয়ে কি শেষ পর্যন্ত মঠে ফিরতে পারে তারা? জৈনধর্ম বা তার দর্শন বা তীর্থঙ্করদের নিয়ে বাংলায় লেখা খুব কম। বিশেষ একটি সময়ের পটভূমিতে লেখা ' চার অঙ্গ ' উপন্যাস আসলে সময়কে অতিক্রম করতে চেয়েছে। ধর্ম বা ধর্মাচরণকে ছাপিয়ে শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রয়োগ ও তার অপপ্রয়োগকে চিহ্নিত করেছে।

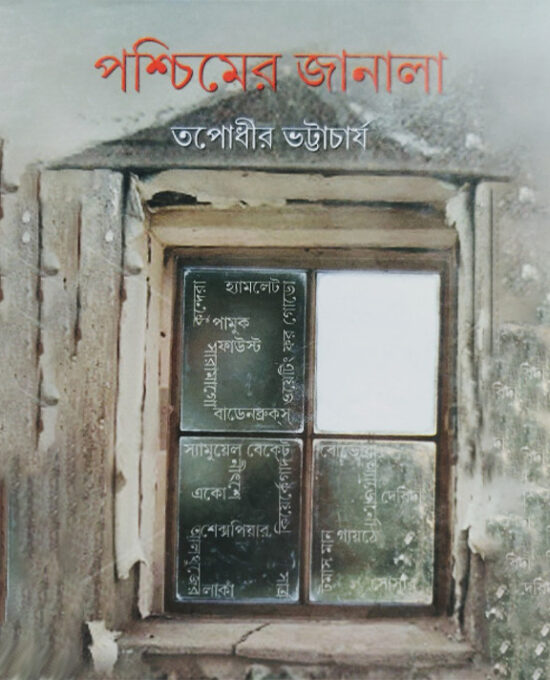

পশ্চিমের জানালা

₹300

জীবনের শেষ নেই, পড়ার শেষ নেই। তাই তত্ত্বের শেষ নেই, যুদ্ধেরও শেষ নেই। অবিভাজ্য মানববিশ্বের অধিবাসী আমরা প্রত্যেকে। তাই মানুষের জগতের কোনাে অর্জন, কোনাে উদভাসন আমাদের পক্ষে দূরবর্তী নয়। পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার । লিখেছিলেন বাংলা ভাষার মহত্তম কবি। বাঙালির মনন পর্বে-পর্বে উৎসুক ভাবে সাড়া দিয়েছে যখনই পশ্চিমে অভিনব কোনাে জীবনদর্শন কিংবা তত্ত্বভাবনা অথবা অসম্পূর্ণ কোনাে সাহিত্যকৃতি সূর্যের উজ্জ্বল অনুভব ছড়িয়ে দিয়েছে। গত তিন দশকে জীবন যত জটিলতর হয়েছে, তত্ত্ববিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচ্ছুরণ থেকে বাঙালিও মননের নতুন আয়ুধ সংগ্রহ করেছে। নীৎশে-কিয়ের্কেগার্দ, সার্-বােভােয়া, ফুকো-দেরিদা, লার্ক-একো কিংবা হ্যামলেট-ফাউস্ট, বাডেন ওয়েটিং ফর গােড়াে বাঙালির মনােভুবনেও আলাে-ছায়ার দ্বিরালাপ তৈরি করে চলেছে। ' পশ্চিমের জানালা ' বইতে ধরা রইল সেই আগ্রহেরই নিদর্শন।

পশ্চিমের জানালা

₹300

জীবনের শেষ নেই, পড়ার শেষ নেই। তাই তত্ত্বের শেষ নেই, যুদ্ধেরও শেষ নেই। অবিভাজ্য মানববিশ্বের অধিবাসী আমরা প্রত্যেকে। তাই মানুষের জগতের কোনাে অর্জন, কোনাে উদভাসন আমাদের পক্ষে দূরবর্তী নয়। পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার । লিখেছিলেন বাংলা ভাষার মহত্তম কবি। বাঙালির মনন পর্বে-পর্বে উৎসুক ভাবে সাড়া দিয়েছে যখনই পশ্চিমে অভিনব কোনাে জীবনদর্শন কিংবা তত্ত্বভাবনা অথবা অসম্পূর্ণ কোনাে সাহিত্যকৃতি সূর্যের উজ্জ্বল অনুভব ছড়িয়ে দিয়েছে। গত তিন দশকে জীবন যত জটিলতর হয়েছে, তত্ত্ববিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচ্ছুরণ থেকে বাঙালিও মননের নতুন আয়ুধ সংগ্রহ করেছে। নীৎশে-কিয়ের্কেগার্দ, সার্-বােভােয়া, ফুকো-দেরিদা, লার্ক-একো কিংবা হ্যামলেট-ফাউস্ট, বাডেন ওয়েটিং ফর গােড়াে বাঙালির মনােভুবনেও আলাে-ছায়ার দ্বিরালাপ তৈরি করে চলেছে। ' পশ্চিমের জানালা ' বইতে ধরা রইল সেই আগ্রহেরই নিদর্শন।

নবজাগরণ বিশ্বের পশ্চিমে ও পূর্বে

₹250

এতকাল আমরা জেনে এসেছি - এই আধুনিক বিশ্ব গড়ে তোলার মূল কারিগর-পাশ্চাত্য সভ্যতা। আর সেটা এমনভাবে মনে করা হয় যেন এর আগের সময়টা সার্বিকভাবে ছিল প্রাগৈতিহাসিক কাল।

কিন্তু যারা চোখের ঠুলি সরিয়ে আপাত মুগ্ধতা অতিক্রম করতে পেরেছেন, দেখতে পাবেন বর্তমান বিশ্বে কীভাবে সক্রিয় রয়েছে তাদের নির্লজ্জ শোষন প্রকৃতি - তাদের দ্বিচারিতা কীভাবে ভোগপ্রবণ সাধারণ মানুষজনকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এইভাবেই জীবনযাপনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই মোহগ্রস্ত করে রাখেন অধিকাংশ প্রবক্তা-বুদ্ধিজীবীদের-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও, যারা এই আধুনিকতাকে রেঁনেসা নামে এক অলৌকিক মোড়কে সেটা প্রচার করে যাচ্ছেন।

ইতিহাস বলে—প্রকৃত রেঁনেসার মূল শিরদাঁড়া স্তম্ভ ছিল প্রখর ও নিষ্কলুষ যুক্তিবোধ—তার প্রধান লক্ষ্য ছিল, আত্ম আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষসত্তার সৃজনশীলতার উন্মেষ।

কিন্তু এটাই আশ্চর্যের মূল সুত্র দুটি আজ নিতান্তই অর্থহীনতায় পর্যবসিত, উপযোগিতার নিরিখে দ্রুত বাতিলের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। যারা সেই দৌড়ে সামিল হতে পারছেনা বিপর্যস্ত, ভুলণ্ঠিত হচ্ছে। সেই সাধারণ মানুষরা মুনাফা শিকারীদের কাছে নেহাতই অবজ্ঞার পাত্র। তাচ্ছিল্য

করার উপযুক্ত।

নবজাগরণ বিশ্বের পশ্চিমে ও পূর্বে গ্রন্থটি বস্তুত সেই অনুসন্ধান, যা এর উৎসভূমি খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে।

নবজাগরণ বিশ্বের পশ্চিমে ও পূর্বে

₹250

এতকাল আমরা জেনে এসেছি - এই আধুনিক বিশ্ব গড়ে তোলার মূল কারিগর-পাশ্চাত্য সভ্যতা। আর সেটা এমনভাবে মনে করা হয় যেন এর আগের সময়টা সার্বিকভাবে ছিল প্রাগৈতিহাসিক কাল।

কিন্তু যারা চোখের ঠুলি সরিয়ে আপাত মুগ্ধতা অতিক্রম করতে পেরেছেন, দেখতে পাবেন বর্তমান বিশ্বে কীভাবে সক্রিয় রয়েছে তাদের নির্লজ্জ শোষন প্রকৃতি - তাদের দ্বিচারিতা কীভাবে ভোগপ্রবণ সাধারণ মানুষজনকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এইভাবেই জীবনযাপনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই মোহগ্রস্ত করে রাখেন অধিকাংশ প্রবক্তা-বুদ্ধিজীবীদের-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও, যারা এই আধুনিকতাকে রেঁনেসা নামে এক অলৌকিক মোড়কে সেটা প্রচার করে যাচ্ছেন।

ইতিহাস বলে—প্রকৃত রেঁনেসার মূল শিরদাঁড়া স্তম্ভ ছিল প্রখর ও নিষ্কলুষ যুক্তিবোধ—তার প্রধান লক্ষ্য ছিল, আত্ম আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষসত্তার সৃজনশীলতার উন্মেষ।

কিন্তু এটাই আশ্চর্যের মূল সুত্র দুটি আজ নিতান্তই অর্থহীনতায় পর্যবসিত, উপযোগিতার নিরিখে দ্রুত বাতিলের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। যারা সেই দৌড়ে সামিল হতে পারছেনা বিপর্যস্ত, ভুলণ্ঠিত হচ্ছে। সেই সাধারণ মানুষরা মুনাফা শিকারীদের কাছে নেহাতই অবজ্ঞার পাত্র। তাচ্ছিল্য

করার উপযুক্ত।

নবজাগরণ বিশ্বের পশ্চিমে ও পূর্বে গ্রন্থটি বস্তুত সেই অনুসন্ধান, যা এর উৎসভূমি খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে।

বর্ণালি

₹150

উনিশ কুড়ি বছর বয়স থেকে যে সব লেখা কলেজ পত্রিকা, পাড়ার পত্রিকা, সচিত্র ভারত, শাশ্বত ভারত, উদ্বোধন, নবকল্লোল, যষ্টি মধু, পাঠশালা, শুকতারা, কথা সাহিত্য ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আর অনেক লেখা খাতাতেই পড়েছিল। সবগুলি একত্রিত করে ' বর্ণালি ' সংকলনটি তৈরি করা হয়েছে। আশাকরি পাঠকদের ভালো লাগবে।

বর্ণালি

₹150

উনিশ কুড়ি বছর বয়স থেকে যে সব লেখা কলেজ পত্রিকা, পাড়ার পত্রিকা, সচিত্র ভারত, শাশ্বত ভারত, উদ্বোধন, নবকল্লোল, যষ্টি মধু, পাঠশালা, শুকতারা, কথা সাহিত্য ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আর অনেক লেখা খাতাতেই পড়েছিল। সবগুলি একত্রিত করে ' বর্ণালি ' সংকলনটি তৈরি করা হয়েছে। আশাকরি পাঠকদের ভালো লাগবে।

মুখোমুখি তারাশঙ্কর

₹350

তারাশঙ্কর রবীন্দ্র সান্নিধ্যে উপনীত হবেন—এ অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সন্তানসম সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সাহিত্য পাঠে কাব্যদৃষ্টিতে নবচিন্তার রসদ পাবেন তারাশঙ্কর অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবেন এ আমাদের কাছে বড় বিস্ময়ের মনে হয়। তেমনি সাহিত্যিক শৈলজানন্দকে অনুসরণ করেই তারাশঙ্কর যে নতুন পথের দিশা পেয়েছিলেন—এ কথা তিনি নিজেই জানিয়ে গিয়েছেন।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের জাতীয় চিন্তা ও চেতনার বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গান্ধীবাদী তারাশঙ্কর কেন বামশিবিরে যুক্ত হয়েছিলেন আবার কেনই বা সেখান থেকে তিনি সরে আসেন তারও অনুসন্ধান করতে চেয়েছি আমরা।

তেমনি বাংলা ভাষা এবং অসমে অত্যাচারিত বাঙালির জন্য তারাশঙ্করের মসীযুদ্ধ; বিদেশে সাহিত্য সম্মেলনে ছত্রিশটি দেশের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর কিভাবে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে মুখোমুখি ভয়ঙ্কর লড়াই করেছিলেন তার এক বিশেষ অনুসন্ধান এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোন মুখাপেক্ষি হয়ে বিধান পরিষদের সদস্য তারাশঙ্কর কাশী গিয়েছিলেন, কার এবং কিসের মুখাপেক্ষি হয়ে তিনি রামায়ণ গবেষণায় রত হয়েছিলেন - এই সব ভিন্নমাত্রিক বিচিত্র বিষয় নিয়ে নিবন্ধগুলি রচিত হয়েছে।

মুখোমুখি তারাশঙ্কর

₹350

তারাশঙ্কর রবীন্দ্র সান্নিধ্যে উপনীত হবেন—এ অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সন্তানসম সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সাহিত্য পাঠে কাব্যদৃষ্টিতে নবচিন্তার রসদ পাবেন তারাশঙ্কর অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবেন এ আমাদের কাছে বড় বিস্ময়ের মনে হয়। তেমনি সাহিত্যিক শৈলজানন্দকে অনুসরণ করেই তারাশঙ্কর যে নতুন পথের দিশা পেয়েছিলেন—এ কথা তিনি নিজেই জানিয়ে গিয়েছেন।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের জাতীয় চিন্তা ও চেতনার বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গান্ধীবাদী তারাশঙ্কর কেন বামশিবিরে যুক্ত হয়েছিলেন আবার কেনই বা সেখান থেকে তিনি সরে আসেন তারও অনুসন্ধান করতে চেয়েছি আমরা।

তেমনি বাংলা ভাষা এবং অসমে অত্যাচারিত বাঙালির জন্য তারাশঙ্করের মসীযুদ্ধ; বিদেশে সাহিত্য সম্মেলনে ছত্রিশটি দেশের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর কিভাবে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে মুখোমুখি ভয়ঙ্কর লড়াই করেছিলেন তার এক বিশেষ অনুসন্ধান এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোন মুখাপেক্ষি হয়ে বিধান পরিষদের সদস্য তারাশঙ্কর কাশী গিয়েছিলেন, কার এবং কিসের মুখাপেক্ষি হয়ে তিনি রামায়ণ গবেষণায় রত হয়েছিলেন - এই সব ভিন্নমাত্রিক বিচিত্র বিষয় নিয়ে নিবন্ধগুলি রচিত হয়েছে।